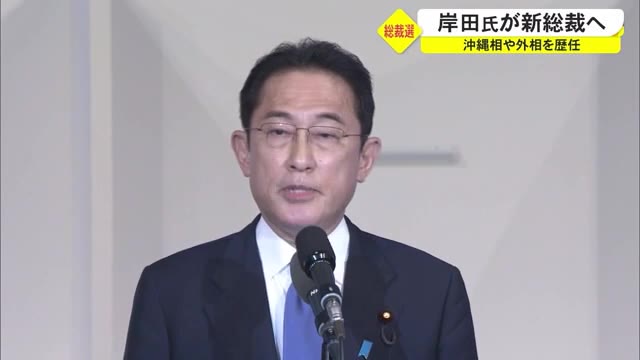

岸田新総裁 沖縄との関わり

自民党の岸田新総裁は第一次安倍政権で沖縄担当大臣を、第二次安倍政権では外務大臣を歴任し、沖縄振興やアメリカ軍基地問題と向き合ってきた。

沖縄では基地から派生する事件・事故が起きるたびにアメリカ軍の排他的な運用を可能とし、軍人・軍属の特権を認める日米地位協定の改定を求める声が高まる。

2016年、当時20歳の女性が軍属の男に殺害される事件が起き県民の怒りが爆発。

当時の岸田外相はこれまで範囲が曖昧だった地位協定上の対象となる軍属の規定を明確化することで日米合意した。

軍属から外れた者は地位協定による保護がなくなり犯罪の抑止に繋がるという考えだ。

一方、外務省によると今年1月時点で国内にいる軍属の数は1万2600人で2019年9月時点の1万1280人から1300人ほど増えている。

また、”特権意識の温床”とも指摘される刑事裁判権に関する規定などを抜本的に改定するには至っていない。

2015年には環境に影響を与えるような事故が発生した際に自治体の基地への立ち入りを認める環境補足協定を締結し、岸田外相(当時)は「日米地位協定締結から55年間で初めての地位協定を補足する国際約束であり、従来の運用改善とは異なる大きな意義を有するものと認識している」とその成果を強調した。

去年4月に起きた人体に有害とされるPFAS(有機フッ素化合物)泡消火剤の流出事故を受け、初めて基地内の立ち入りが認められた。

ただ沖縄県内では普天間基地に限らず米軍周辺の浄水場や河川から人体に有害とされるPFASが高濃度で検出され、地元住民は不安を募らせている。

2016年には45万人に水を供給する北谷浄水場からもPFASが検出され、県は汚染源を特定するため浄水場の近くにある嘉手納基地への立ち入りを求め続けているが、アメリカ軍が許可せず実現していない。

環境補足協定による立ち入りはアメリカ軍が日本側に通報する事を前提としていて、立ち入り調査の判断基準がアメリカ側に委ねられていることが指摘されている。

玉城デニー知事は岸田新総裁の誕生を受け「沖縄の振興や子どもの貧困、米軍基地問題、辺野古新基地建設問題など、沖縄が抱える様々な問題に真摯に向き合い、解決にご尽力を賜りたい」と要望した。

外相として日米交渉の最前線に立ってきた岸田新総裁が来年本土復帰50年を迎える沖縄の課題にどう向き合うのか注視される。

あわせて読みたい記事