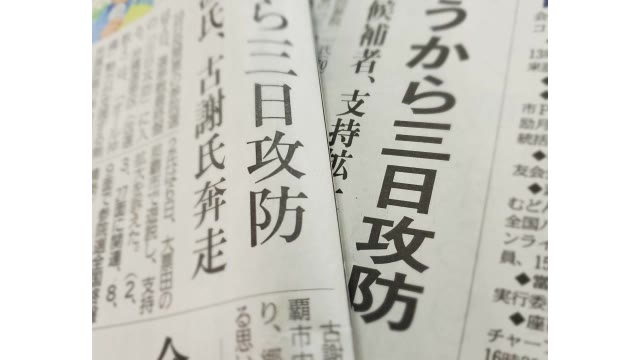

選挙戦終盤の「三日攻防」沖縄独特のフレーズだった!?

参議院選挙の投票日が迫り、選挙戦は残すところは3日なった今月7日。沖縄県内2紙の紙面には、「きょうから三日攻防」の言葉が躍った。これを見ると選挙戦も大詰めだなと感じるのだが、今回の18日間の選挙戦でも超短期決戦と呼ばれる選挙の場合でも「三日攻防」が強調されるのはなぜなのだろう。

FNN系列各局のニュースを集約するFNNプライムオンラインで記事を探してみたところ、「三日攻防」という言葉が全く検索できない。どうしてなのか?

九州の系列局に問い合わせると、やはり使ったことも、聞いたこともないという。どうも沖縄独特の表現のようだということがわかってきた。ではいつから「三日攻防」が使われるようになったのか、過去の新聞記事を調べてみた。

まずとっかかりにしたのは1970年の「国政参加選挙」。まだ米国統治下の沖縄で、初めて国会議員を選んだ歴史的な選挙だ。

沖縄タイムスや琉球新報の紙面に「ラストスパート」とはあるものの、「三日攻防」は見当たらなかった。

続いて沖縄が本土に復帰した年、1972年6月に行われた第一回沖縄県知事選挙。この時の記事には両陣営が「三日戦争」を掲げ、追い込み態勢に入ったことが伝えられている。「攻防」ではなく「戦争」である。

「劣勢地区にテコ入れ」「野党王国の切り崩し」などと続き、互いに勢力図を塗りかえるため激しさを増す選挙戦の様相が伺える。以降、県内の選挙では「三日戦争」という言葉が使われるようになっていった。

変化が現れたのは1994年11月。大田昌秀知事が再選をかけた知事選で、”3日間の攻防”というラスト3日でくくる言葉が出てきた。そしてその翌年、1995年7月の参議院選挙。ここで初めて数字で「3日攻防」と表される。

さらに稲嶺恵一氏が初当選し、保守勢力が8年ぶりに県政奪還を果たした1998年11月の知事選で、「三日攻防」はかぎかっこをつけた上で登場する。その後、三日戦争は鳴りを潜め、三日攻防が紙面に定着していくことになっていった。

政治学が専門で早稲田大学の江上能義名誉教授は、琉球大学の専任講師となった1977年に三日戦争というフレーズと出会った。

「物騒な言葉を使うな」と不思議に思っていたが、いつの間にか違和感はなくなり、三日攻防も選挙では当たり前になっていったという。

沖縄でのみ三日攻防が浸透している理由はわからないとしながらも「選挙戦でたとえ有権者の反応が低調であったとしても、最後は一気に盛り上げて挽回したいという沖縄の特徴なのでは」と話す。

「戦争」という言葉が使われなくなったのは、平和の礎建立に携わり平和行政を掲げた大田県政の時代と重なることも何か要因があるのかもしれない。これは追って取材したい。

九州局からの聞き取りの中では、選挙戦最後の演説を「マイク納め」と呼んだり、上り旗を掲げて候補者を先頭に街を練り歩く姿から「ももたろう」と呼んだりする地域もあるそうだ。

地域の未来を、進路を決める選挙。一票でも多く得るため全力を尽くす選挙戦だからこそ、地域の実情や特色に沿った言葉も生まれるのだろうか。私たちが気付いていない「ご当地」の選挙用語はまだまだ埋もれているのかもしれない。

あわせて読みたい記事