コラム,暮らし

子どもがお手伝いしたくなるポイントは!?「片付けのゴールデンゾーン」工夫と片付けの仕組み作り

こんにちは!

整理収納アドバイザーの親富祖(おやふそ)いつみです。

「うちの子、片付けやお手伝いを全然してくれなくて困っている」

そんな声をよく耳にします。実は子どもは「やりたくない」のではなく、「どうやったらいいか分からない」ことが多いんです。

ほんの少し環境を整えたり、声かけを工夫するだけで、子どもは驚くほど意欲的になります。今回は 子どもがお手伝いしたくなる片付けや収納の工夫 を、実例を交えてご紹介します。

目次

① 子ども目線で高さや場所を工夫する

片付けや家事のスタートラインは「自分で出せる・戻せる」こと。大人にとっての便利さではなく、子どもにとっての使いやすさを優先するのがポイントです。

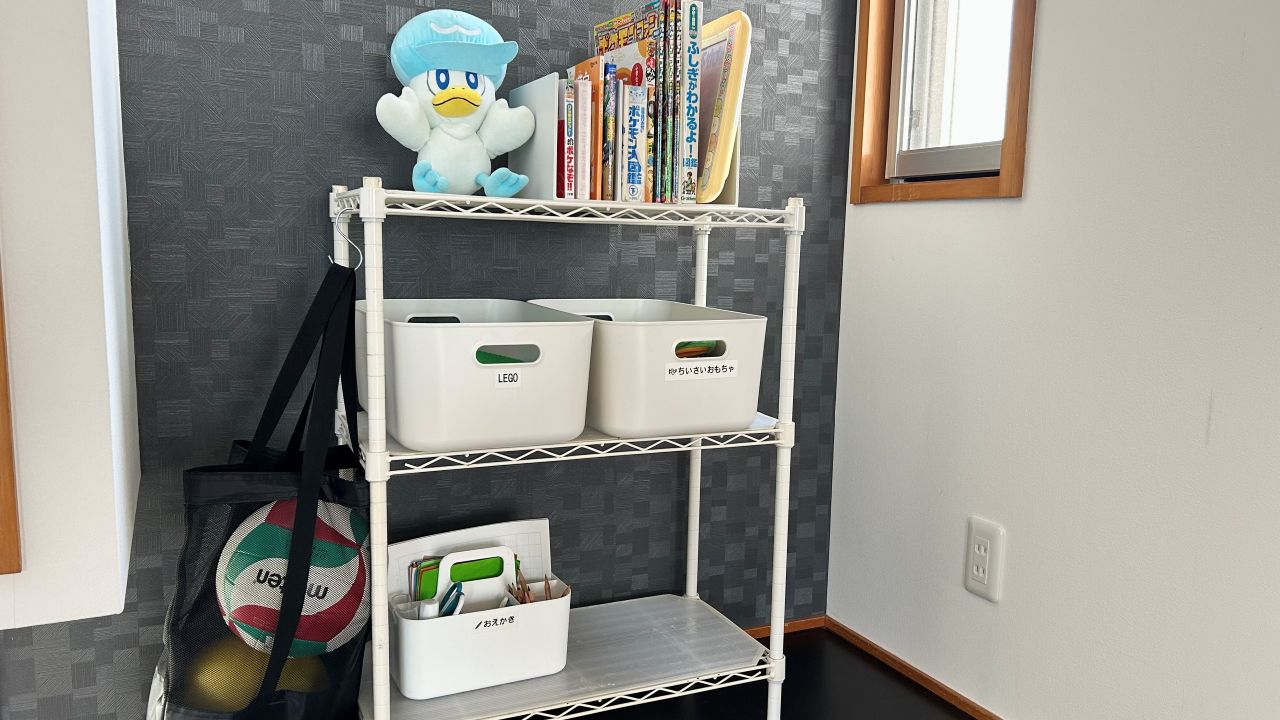

ここで意識したいのが 「片付けのゴールデンゾーン」。これは人が最も出し入れしやすい高さを指し、大人の場合は腰から目の高さ、子どもなら肩から腰の高さにあたります。この範囲に子どものよく使うものを置くと、自然に「自分でできる!」という気持ちが芽生えます。

例えば、コップやお皿を子どもの手の届く高さに置くだけで、「自分で用意できた」という自信につながります。おもちゃも高すぎる棚に置くと出すのも戻すのも億劫ですが、腰の高さに置けば遊びやすく、片付けやすくなります。さらに、重いものは下段に収納しておくと安心。安全面にも配慮しながら「自分でやってみよう」と思える環境が整います。

親にとっても「ママ取って~」と呼ばれるストレスが減り、子どもにとっては小さな成功体験の積み重ねになります。こうした工夫は、自主性や自立心、責任感 を育む第一歩になるのです。

② ラベルやイラストを使う

文字が読めない小さな年齢でも、イラストや写真のラベルなら一目で分かります。たとえば衣類収納に「ズボン」「くつした」「ハンカチ」と書いた文字ラベルをつけ、その横にイラストを貼っておくと、子どもは迷わずに片付けやすくなります。

おもちゃ箱や学用品の収納にも同じ工夫が効果的です。ランドセルの横にノートやえんぴつの写真ラベルを貼っておけば、「ここに戻せばいいんだ」と一人で判断できます。学用品ストックにラベルをつけておけば、なくなったときに自分で補充する習慣も育ち、翌日の準備もスムーズになります。

視覚的に分かりやすい仕組みは「どこに戻せばいいの?」という迷いを減らし、親の声かけが少なくても子どもが動ける環境をつくります。片付けだけでなく、お手伝い全般に応用できる方法です。

③ 仕組みをシンプルにする

大人はつい「きれいに分けたい」「細かく収納したい」と思いがちですが、複雑なルールは子どもにとってハードルが高くなります。

我が家の実例では、

おもちゃ:フタ付きケースではなく、ポンと入れられるオープンBOXに。

洗濯物:シワが気にならないタオルや下着は畳まずポイっと収納。

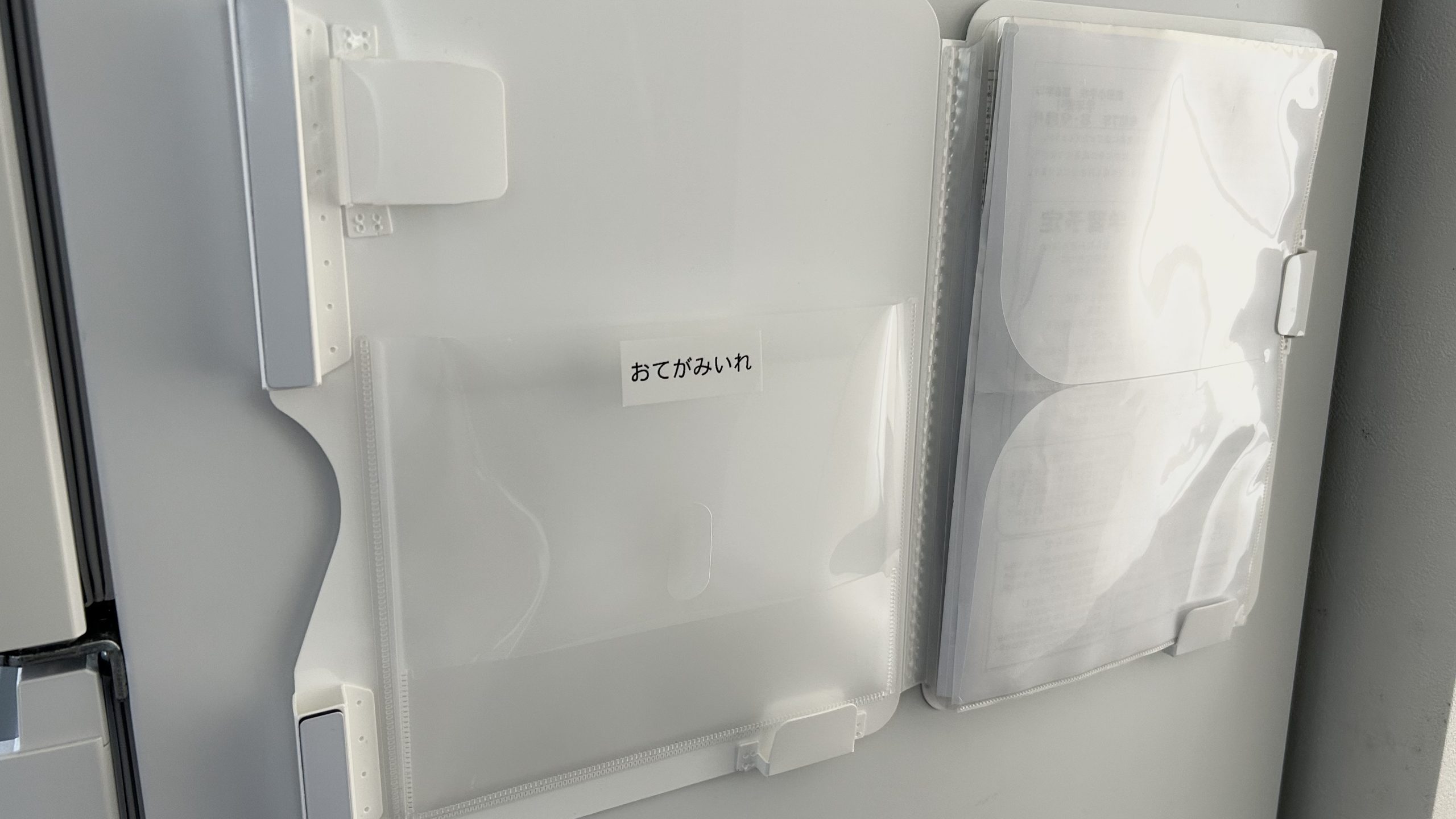

学校のプリント:机横のお手紙BOXに入れるだけで提出忘れ防止。

このように「箱に入れるだけ」「フックにかけるだけ」のワンアクションで済む仕組みなら、子どもにとって取り組みやすく習慣化しやすくなります。大人目線の“完璧収納”よりも、子どもが自分でできる“シンプル収納”を優先することで、お手伝いが日常に根づいていきます。

おもちゃ:フタ付きケースより、ポンと入れられるオープンBOXがおすすめ。

洗濯物:シワが気にならないタオル、下着は畳まずポイっと収納。

学校のプリント:お手紙BOXに入れて出し忘れ、提出し忘れを防ぐ。

④ 片付けを楽しい時間にする

片付け=イヤなこと、と感じてしまうと子どもは動きません。そこでおすすめなのが「遊びの延長」にする工夫です。

例えば「タイマー5分でおもちゃを片付けられるかな?」とゲーム感覚にしたり、「ママとどっちが早いかな?」と競争にしてみたり。子どもの遊び心をくすぐると、嫌々ではなく楽しみながら片付けられます。

また、音楽を流して「お片付けソング」をかけるのも効果的です。リズムにのって体を動かしながら片付ければ、自然と習慣化します。片付け=楽しい時間に変える工夫は、親子のストレスを大きく減らしてくれるでしょう。

⑤ ポイント、ご褒美を見つける

子どもは「がんばったね!」と褒めてもらえることが大好きです。小さな達成感を見える化してあげると、やる気が続きます。

たとえば「お手伝いをしたらシールを貼る」「ポイントがたまったら好きなおやつを選べる」など、ご褒美を取り入れる方法です。ただしご褒美は大げさでなくても十分。褒められた経験そのものが子どもにとって最大のモチベーションになります。

小さな成功体験を積み重ねることで、「お手伝い=当たり前」と自然に感じられるようになり、生活習慣の一部として定着していきます。

⑥ 年齢別のお片付け例

子どもの成長に合わせて「できること」を用意してあげると、お手伝いがぐんとスムーズになります。

未就学児(3〜6歳)

・テーブルを拭く

・脱いだ靴を揃える

・洗濯物をカゴに入れる

・おもちゃを箱に戻す

小学生低学年(1〜3年生)

・食卓の配膳(箸やコップを並べる)

・洗濯物を畳む

・玄関やお風呂掃除

小学生高学年(4〜6年生)

・サラダや炒め物などの簡単な料理

・掃除機をかける

・ゴミを集めてゴミ出し

年齢に応じた役割を与えることで「自分は家族の一員として役に立っている」と実感でき、責任感や自立心も育まれます。

⑦ まとめ

子どもにお手伝いをしてもらうコツは、特別な道具や大がかりな仕組みではなく、日常の環境を少しだけ子ども目線に整えることです。

手が届く「ゴールデンゾーン」に置く

できるだけシンプルに

楽しさを取り入れる

成功体験やご褒美でやる気を育てる

年齢に合った役割を与える

これらを意識するだけで、子どもが自分から動いてくれるようになり、親も「助かった」「ラクになった」と感じられるはずです。片付けやお手伝いは、子どもの自信や自主性を育む絶好のチャンス。ぜひご家庭に合わせて無理なく取り入れてみてくださいね。

あわせて読みたい記事