イベント,エンタメ,暮らし

アナウンサーが伝える“心に響く平和朗読”

どうすれば、自分の声で「平和」の大切さを伝えられるか――。

そんな思いを抱いた人たちが2025年10月19日、那覇市の沖縄県立博物館・美術館で開かれた「平和への想いを声に乗せ届ける朗読会」に参加しました。会場には学生から社会人、シニア世代まで幅広い受講者が集まり、平和を語り継ぐための「声の表現」について学びました。

講師を務めたのは、沖縄テレビの元アナウンサー、阿佐慶涼子さんと現役アナウンサーの佐久本浩志さん。ニュース原稿を読むのとは異なる、“思いを伝える朗読”の奥深さを教えてくれました。

目次

いい発声は姿勢から

朗読会は2025年度沖縄県平和啓発プロモーション事業の一環。講義前半では「発声」と「滑舌」に関する技術について、阿佐慶さんと佐久本さんが説明しました。

「自然な美しい声を大きく、豊かに、スムーズに出すこと。それが発声の基本です」

その発声のために必要な第一歩は「姿勢」でした。阿佐慶さんと佐久本さんは受講者に、椅子に浅く腰掛け、背筋を伸ばすよう伝えました。「“正しい姿勢”を意識しすぎると、かえって体が硬くなってしまいます。肩や喉、顔の力を抜いて、のびのびとした姿勢を心がけてください」

佐久本さんが「自分で『あー』と声を出しながら、首をいろんな方向に向けてみて、声が出やすい向きを探してほしい」と促すと、受講者の「あー」という声が室内に響き渡りました。阿佐慶さんが「正面をしっかり向き、視線はやや上にしたときが声を出すのが楽だと言われています。

喉が開きやすく、自然に声が通る位置です」と具体的にアドバイスすると、室内の声は一層力強くなりました。

呼吸の練習で、一文を最後まで

続いては「呼吸」のレッスンです。佐久本さんは具体的な呼吸の練習法を次のように伝えました。「息を吸わないと声は出ません。鼻から吸って、口からゆっくり吐き出す。練習を通し、吐く時間を10秒、20秒、30秒と長くしていってほしい。息を吸い終わって2、3秒キープしてから、柔らかく吐くようにしてください」

阿佐慶さんは呼吸を練習する意義を次のように補足しました。「息を整えることで、一文を最後まで丁寧に読めるようになります」

体を「楽器」にして、共鳴させる

「口の中を楽器のように使ってください」

次に学んだのは、「口の開き方」と「舌の柔らかさ」です。「上顎も下顎と同じくらい動かすよう意識して。舌も硬くならないように、前後・上下にしっかり動かしましょう」。

「口がしっかり開き、舌が柔らく動くと口の中の空間が広がります。口の中の空間が広がると、共鳴しやすくなります。共鳴が大きくなると、言葉は明瞭に聞こえます」。体に力を入れすぎず、伸びやかに共鳴させることの大切さを、佐久本さんは三線の胴の響きにたとえて説明しました。

理想の声は「聴くこと」で鍛えられる

朗読は「聴く力」を磨くことでも深まります。「耳を訓練する」方法を、阿佐慶さんが次のように紹介しました。「自分の声が周りからどう聞こえているのかを意識することが大事です。また、他の方の発声や朗読、話し方を聞いて、『この方の喋り方、こういうところが素敵だな』と意識を持って、聞くことで耳を訓練することができます」

「相手に気持ちよく聞いてもらうにはどうすればいいか。どう読んだら、相手に嫌な思いをさせないか」。「読む」から「伝える」に進化させるヒントを、阿佐慶さんは伝えました。

自分の声を好きになることから始めよう

阿佐慶さんは自身の駆け出しのころの体験談を振り返りました。

「20代のころ、自分の声があまり好きではありませんでした。子どもっぽい声と言われていて、もっと低い声が出せたらいいなと思っていました。あるとき、体調を崩して声が出なくなったことがありました。一週間、仕事もできない、普段の会話もしないでくださいとお医者さんから言われて。そのときに、私にとって自分の声はこんなに大事なものだったのかということに気付かされました。それ以来、私は自分の声が大好きになりました。どんな声であろうと、自分の声を信じて、ニュースを読むようになりました」

「皆さんも自分の声を好きになって、自信を持って、語りたいと思う場面で生かしていただけたらと思います」

感情は「母音」に乗る

発声の技術の締めくくりは「母音の発音」でした。佐久本さんが母音の重要性を次のように解説しました。「日本語の基本は母音。子音自体は言葉のきっかけの音であり、響きません。子音の後に続く母音が響くことによって、言葉にさまざまな感情が乗り、言葉に柔らかさが出ます」

受講者は口を大きく動かしながら『あ・え・い・う・え・お・あ・お』と発声し、母音をはっきり発音する練習を繰り返しました。

感情を“音”で伝えるテクニック

講義の後半は「読み」に関する技術の伝達に移っていきました。まずは「イントネーション」(話調)。

「(フラットな)『ありがとうございました』と(力がこもった)『ありがとうございました』、(投げやりな)『ありがとうございました』ではそれぞれ聞き手の印象は変わってきます。最後の読み方では皮肉の意味も入ってしまいます。文章を音声化する上でイントネーションは本当に大事なものだということを押さえていただきたいです」

佐久本さんは多くの例文を紹介しながら、イントネーションの重要性を説明しました。

「プロミネンス」で伝わり方が変わる

次はプロミネンス。卓立法とも呼ばれ、「文章の中のどの部分を際立たせるか」を意識しながら、読む技術です。

「僕はこの映画が好きです」という一文を使い、佐久本さんは声の調子を少しずつ変えながら読み上げました。

「『僕は』を立てると、他の人はどうあれ“自分は”好きなんだという主張になります。『この映画』を立てれば、“ほかの作品ではなく、この作品が好き”という意味になる。『好きです』を強調すると、“嫌いじゃない、好きなんだ”という肯定の気持ちが強く伝わります」

「プロミネンスがない読み方は非常にのっぺりした文章に聞こえてしまいます。その文章が、聞き手の記憶に残るポイントとなるかどうかはプロミネンスの良し悪しにかかってきます」

「カネヲクレタノム」 あなたならどこで区切る?

続いては間(ポーズ)、読んでいる文章をどこで区切るかです。

「カネヲクレタノム」──。一見、単純な文字列です。しかし、読み手がどこで区切るかで、聞き手の受け取るメッセージは変わってきます。

「金をくれ、頼む」と区切れば“助けを求める声”。「金をくれた、飲む」と読めば“もらった金で飲んでしまう話”になってしまいます。

佐久本さんは講義前半で触れた「呼吸」について振り返り、「どこで息を入れるかで、文章の伝わり方は変わります。自分の都合で息継ぎをせず、意味の流れに合わせて“間”を取ることが大切です」と説明しました。

チェンジ・オブ・ペース──物語を生かす「緩急」

最後に紹介されたのは「チェンジ・オブ・ペース」、話の展開に合わせて声の調子を変える技法です。

佐久本さんは、戦中を描いた絵本『なきむしせいとく』の一節を朗読。戦場の緊迫から静かなガマの場面、そして再び凄惨な場面へと移っていくさまを声で表現しました。

「話のスピードだけではなくて、雰囲気を変える、イントネーションを変えると、朗読として変化がつきやすい。文章をずっと同じように読むのではなく、場面ごとに表現すべきことは違うということを意識していただけたらと思います」

声で平和をつなぐ

講習の締めくくりに、佐久本さんはこう語りました。

「今日お伝えした朗読の技術は、一つ一つを使いこなすことよりも、どこでどう生かすかのバランスが大切です。オーケストラでも、ずっと同じ強さで演奏したら平坦になりますよね。静かな場面や高ぶる場面があってこそ、全体の調和が生まれる。朗読も同じです。印象に残したい場面、耳を傾けてもらいたい場面で適切な表現ができれば、非常に効果的に文章が伝わるようになると思います」

戦後80年、自らの戦争体験を語れる方が少なくなっています。平和の大切さを自らの声で伝えようとする受講者の「思い」に、プロの「技術」が掛け合わされる本講習会。「思いを届ける力」が形になる場となることが期待されます。

朗読会の後半では、受講者が4つのグループに分かれ、それぞれが選んだ「平和に関連する題材」のグループ朗読に臨みました。

Information

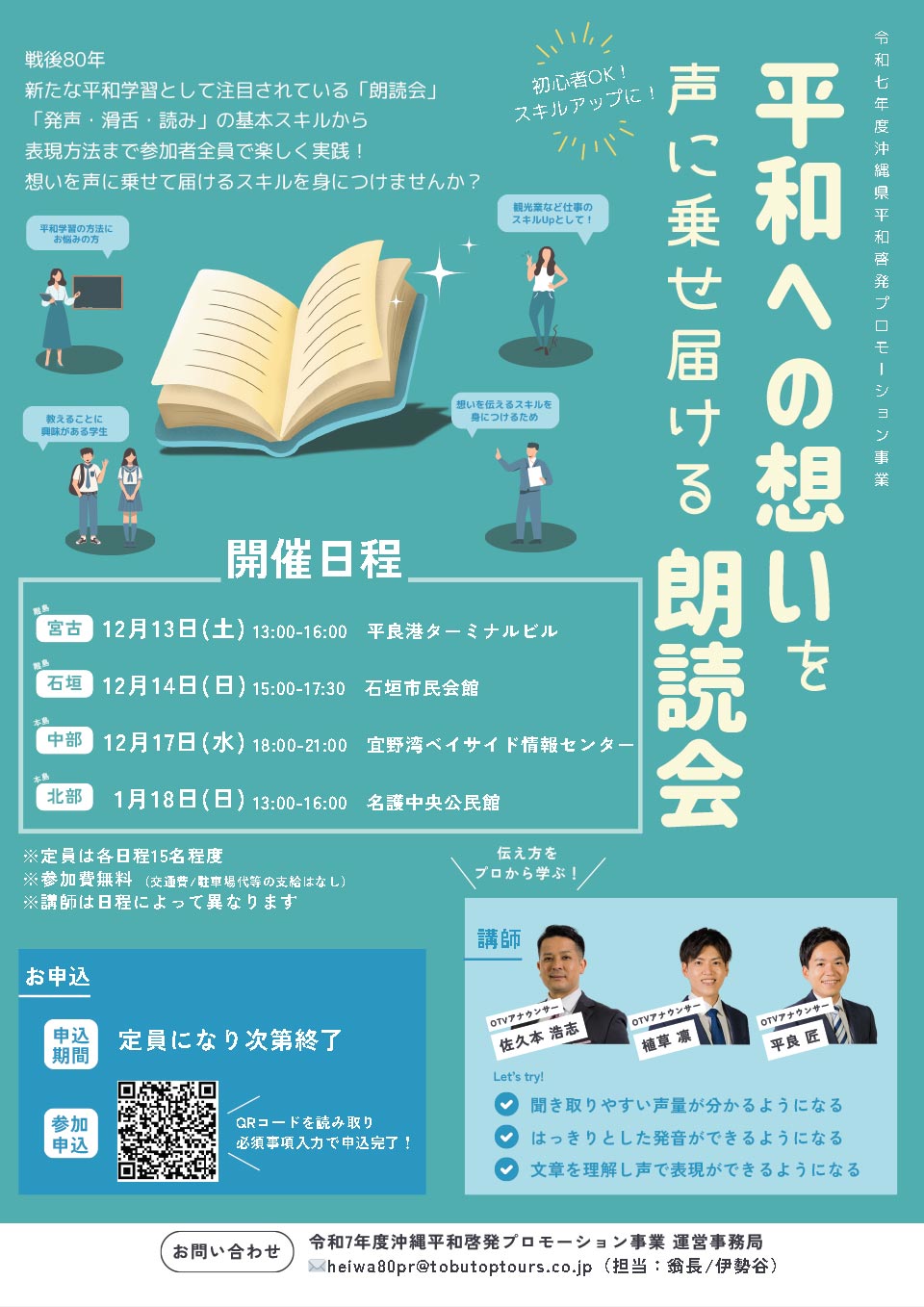

- 平和朗読会

【日程】

①〈宮古〉12月13日(土)平良港ターミナルビル 講師:佐久本浩志

②〈石垣〉12月14日(日)石垣市民会館 講師:佐久本 浩志

③〈本島中部〉12月17日(水)宜野湾ベイサイド情報センター 講師:植草凛

④〈本島北部〉1月18日(日)名護中央公民館 講師:平良匠【お問い合わせ】

令和7年度沖縄平和啓発プロモーション事業 運営事務局

heiwa80pr@tobutoptours.co.jp (担当:翁長/伊勢谷)

あわせて読みたい記事