イベント,エンタメ,暮らし

声重ねて描く平和 グループ朗読で磨く「伝える力」

平和への思いを、仲間とともに声で届けたい――。

2025年10月19日、那覇市の沖縄県立博物館・美術館で開かれた「平和への想いを声に乗せ届ける朗読会」。

前半は、沖縄テレビの元アナウンサー、阿佐慶涼子さんと現役アナウンサーの佐久本浩志さんが平和を語り継ぐための「声の表現」技法を伝えました。

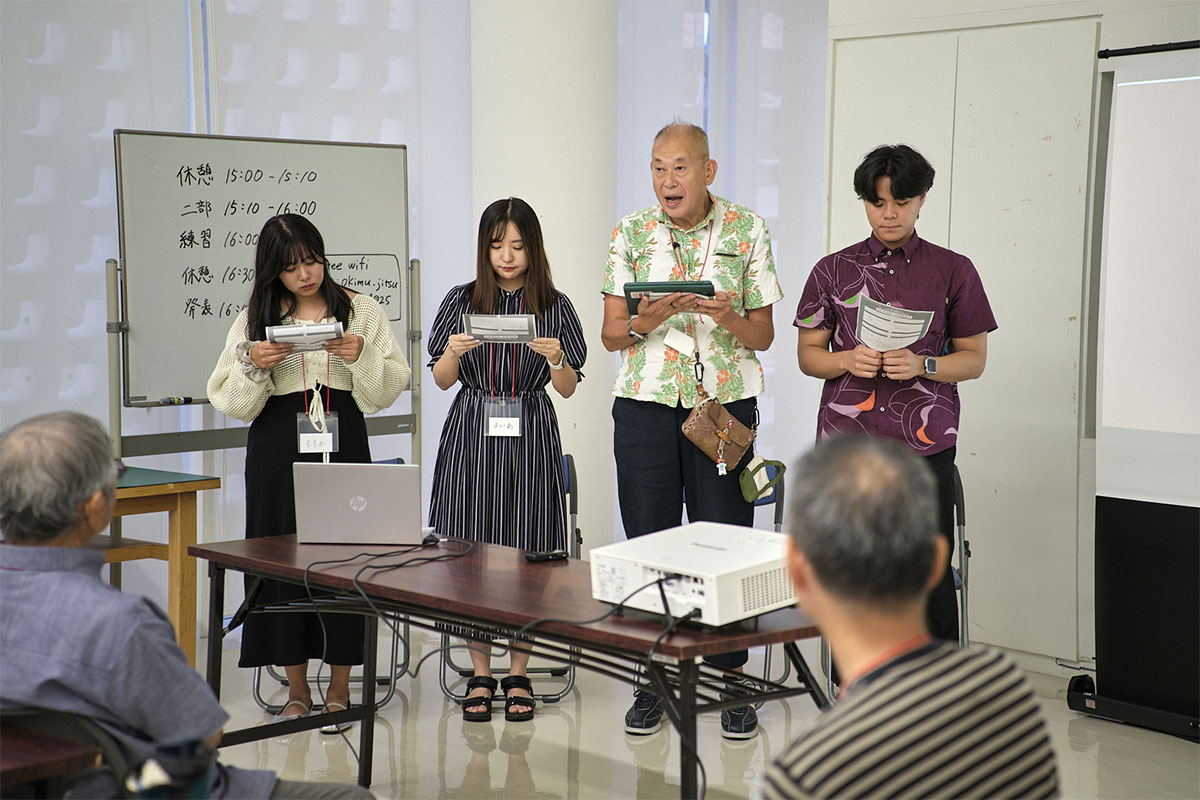

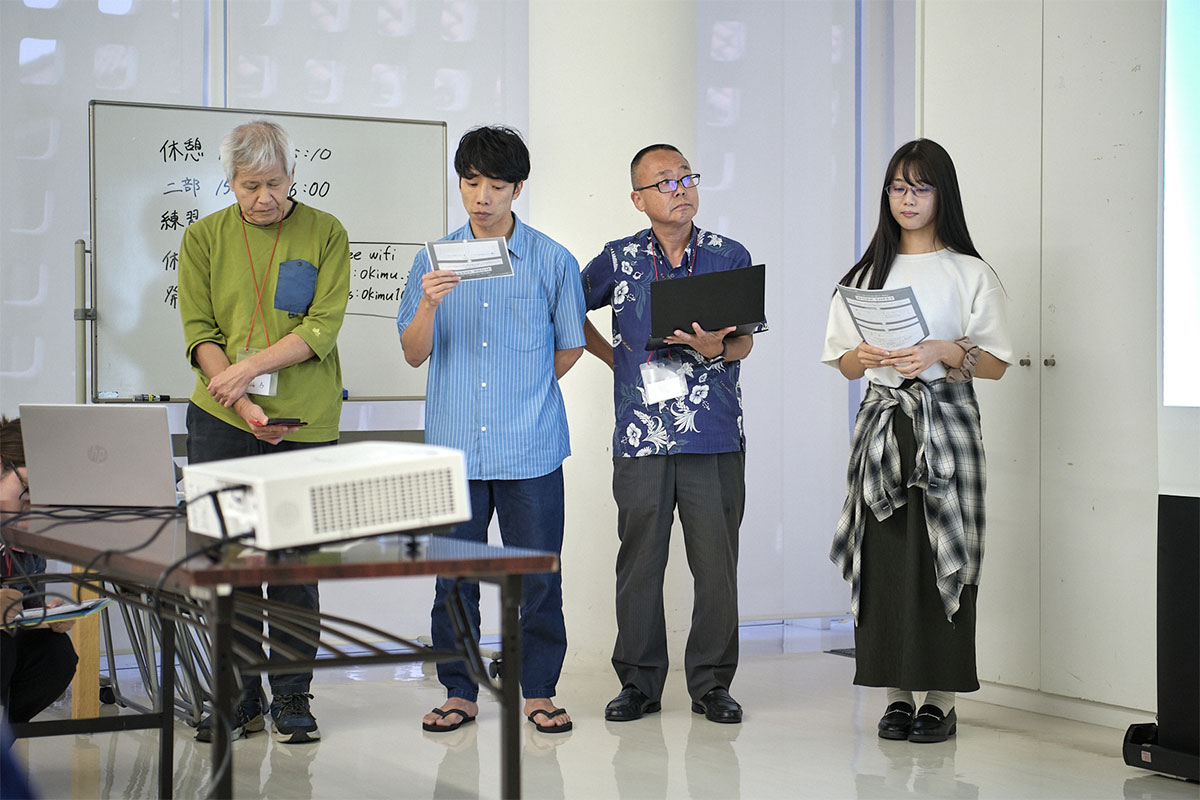

後半は、受講者が四つのチームに分かれ、練り上げた朗読を披露。平和への思いを“自分たちの声”で表現することに挑みました。

目次

チームごとに朗読の題材選び

朗読会に参加した18人の受講者は四つのチームに分かれ、それぞれ持ち寄った書籍や絵本、詩集などの中からチームで朗読する題材を決めました。

5分と定められた発表の持ち時間の中で、題材の中のどの箇所を読むか、誰がどのパートを読むか、朗読を通して聞いている人にどんなことを感じてもらいたいか。初対面で、10代から70代と年齢もバラバラの受講者たちが一つの目標に向かって、動き始めました。

「知っている人に語りかけるつもりで」

「自分の親は戦争体験者だったが、戦争の話はしたがらなかった」「この文章は、現代の沖縄の問題にも通じるところがある」。受講者たちは文章をどう読むかを話し合いながら、それぞれのバックボーンや自身の平和への思いを交わしていきました。

阿佐慶さんと佐久本さんは各チームの議論を聞きながら「文章の全体像を理解してから、自分のパートを『どう読むか』を考えてほしい」「不特定多数の人に向けて読み上げるというよりは、誰か知っている人に語りかけるつもりで読む方が伝わりやすい」など、アドバイスしていきました。

Aチーム:「いただきます」に込めた戦争の悲惨さ

いよいよ発表の時間です。トップバッターは、絵本『いただきます』(文・たまきゆみこ)を題材にしたAチームです。

戦火に巻き込まれる前、登場人物たちがタンナファクルーを食べていたシーンから、戦争で食べ物が無くなり、カタツムリを食べ、他人の畑から芋をとり、飢えをしのいだシーンまでを読みつなぎました。

朗読を終え、Aチームのメンバーは「ひとたび戦争が起きると、食べ物が豊富にあることや家族と一緒にいられることが当たり前ではなくなること」を伝えることを心がけたと説明しました。

佐久本さんは「練習のときから皆さんの朗読を見ていましたが、本番はとても良かったです。食べ物が出てくる場面をそれぞれのメンバーが印象的に読んでいたと思います」と評価し、阿佐慶さんも「母親の絶望感を伝える際にあえて優しい読み方をされていて統一感を感じました」と称賛しました。

Bチーム:「字のないはがき」を受け取る父の気持ち

Bチームが選んだのは、名作『字のないはがき』(原作・向田邦子、文・角田光代)です。

戦中、学童疎開した妹を案ずる父の様子を描いたこの物語で、朗読の中心に据えたのは「厳格な父が涙を流す」場面でした。メンバーは「厳格で威厳のある父が感情をぐちゃぐちゃにして泣いてしまうほど、戦争は恐ろしいことをするものだ」ということを丁寧に話し合いながら、役割を分担し、読み方を工夫しました。

阿佐慶さんは「自分たちが伝えたいことを伝えられるよう、声がしっかり通っていました。セリフや間の取り方もすごく良かったです」と評価し、佐久本さんも「聞いていて内容がすっと理解しやすく、文章の区切り方がとてもうまいなと思いました」と講評しました。

Cチーム:モンパチの「琉球愛歌」で挑んだ言葉の力

Cチームは、MONGOL800の楽曲『琉球愛歌』の歌詞を朗読に選びました。

2001年にリリースされたこの楽曲の歌詞には「戦争」も「平和」も出てきませんが、Cチームメンバーは「『琉球の心』『武力使わず』という歌詞から、人を思いやることの大切さを伝えたい」と思い、朗読の題材に選んだと説明しました。「聴いている人に曲のメロディを連想させないよう、言葉そのものの力で表現したい」と話し合い、朗読後半では複数人で同じ箇所を同時に読む、群読にも挑戦しました。

佐久本さんは「有名な歌詞を題材にするのは難しい挑戦でしたが、一人一人の声が真っすぐ届きました」と称え、阿佐慶さんも「群読の構成が面白く、発声がしっかりしていました。もう少し緩急をつければ、さらに伝わる朗読になると思います」と今後への期待を語りました。

Dチーム:沖縄の詩人の詩から紡ぐ“過去・現在・未来”

最後に登場したDチームは、沖縄出身の詩人・常盤坂もずさんの詩『白磁色の群星(むりぶし)』を朗読しました。

沖縄の過去と現在、そして平和の陰にある痛みを描いた詩に、年齢もバラバラな4人の声が重なっていきます。チームメンバーは「県外の方からは沖縄はリゾート地で平和な地域として見られがちだが、平和の隣にあるものと生きていかないといけない現実があります。沖縄の過去と現在、未来を伝えていくことを念頭に、この詩を選びました」と説明しました。

阿佐慶さんは「練習のときよりも声がよく出ていて、聞き取りやすかったです。間の取り方が生きていました」と講評し、佐久本さんも「堂々とした朗読で、詩の世界観がしっかり伝わりました。練習する時間がもう少しあれば、さらに深い表現ができたと思います」と高く評価しました。

“聞こえる”から“届ける”へ──平和をつなぐ声

発表を終えた受講者たちは「チームで意見を交わす面白さ」や「声に心を込める難しさ」を口にしました。「同じ文章でもメンバーの中で解釈が違い、そのことを話し合うのが楽しかったです」と語る受講者もいれば、「幅広い世代の人と意見を交わす中で、平和についての視野が広がりました」と話す人もいました。

講師の佐久本さんは全体講評で「朗読では“声が聞こえる”では不十分で、“思いを届ける”ことが大切です。今日の皆さんは、相手にどう伝わるかを意識できていたと思います。今後の活動や取り組みの中で、今日の取り組みが生かせる場面があれば幸いです」と語りました。

阿佐慶さんも「ご自身が朗読したいと思っている文章を読み込み、どう音声で表現していくか。探究する中で、今日、一緒に勉強させていただいたことが生きてくると思います」と温かい言葉を贈りました。

朗読がつなぐ、戦後80年のその先

沖縄県による本事業を共同受託し、朗読会の進行を務めたホット沖縄総合研究所のアナリスト、翁長愛音さんは最後にこう締めくくりました。

「朗読は、平和教育の新たな形として注目されています。戦争体験者が少なくなるこれからの時代、声を合わせて本を読むことが継承していくことにつながります。今日学んだ技術を、身近な人と朗読する際に生かしてほしいです」

グループごとの発表では、受講者たちが意見を交わす中で、どうにか「平和の大切さ」を伝えようと努力しました。講習会は、学び合いの中で平和の大切さを語り継ごうとする人たちのお互いの理解を深める場にもなったようです。

Information

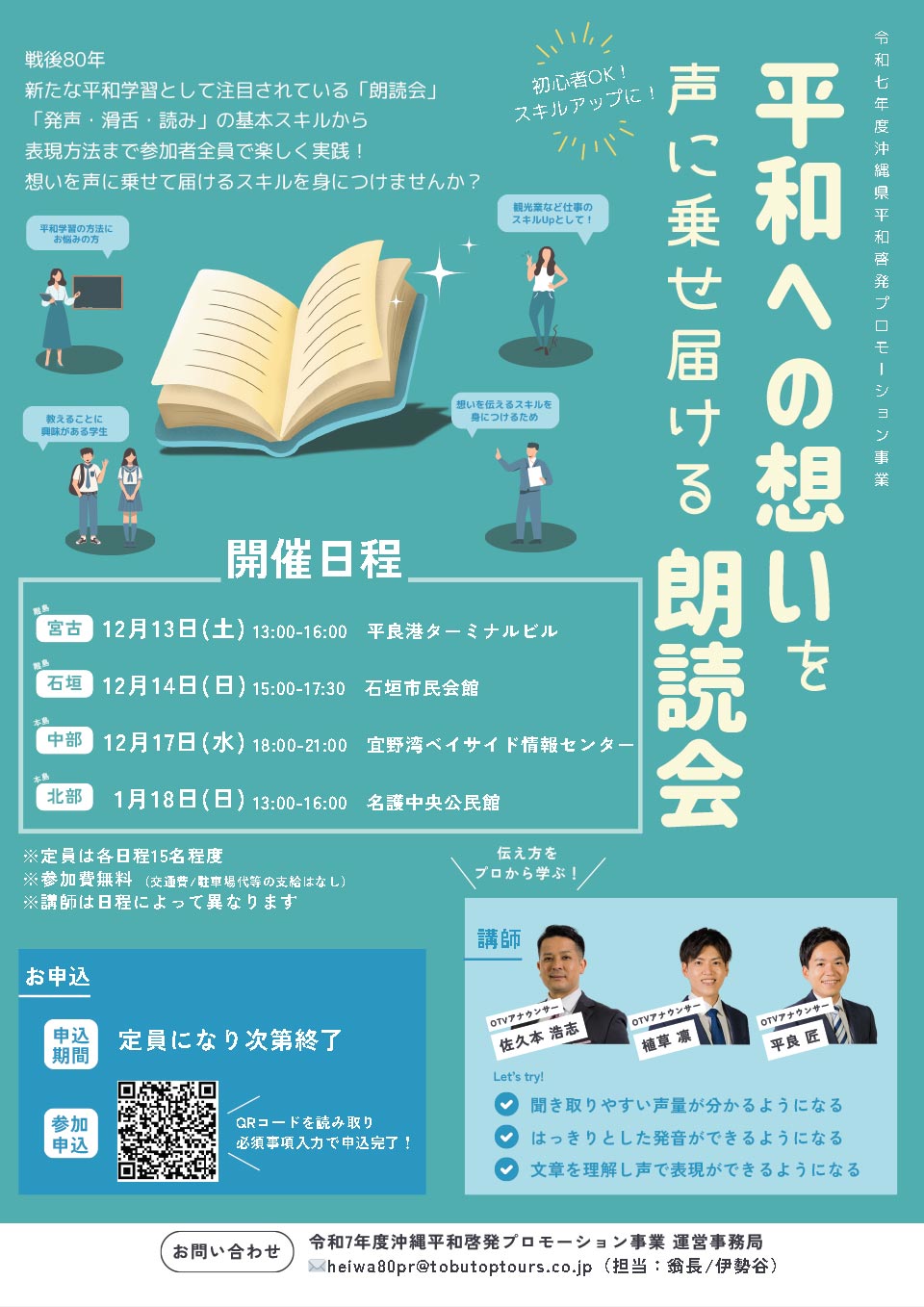

- 平和朗読会

【日程】

①〈宮古〉12月13日(土)平良港ターミナルビル 講師:佐久本浩志

②〈石垣〉12月14日(日)石垣市民会館 講師:佐久本 浩志

③〈本島中部〉12月17日(水)宜野湾ベイサイド情報センター 講師:植草凛

④〈本島北部〉1月18日(日)名護中央公民館 講師:平良匠【お問い合わせ】

令和7年度沖縄平和啓発プロモーション事業 運営事務局

heiwa80pr@tobutoptours.co.jp

(担当:翁長/伊勢谷)

あわせて読みたい記事