エンタメ,おでかけ,タレント・芸人,テレビ

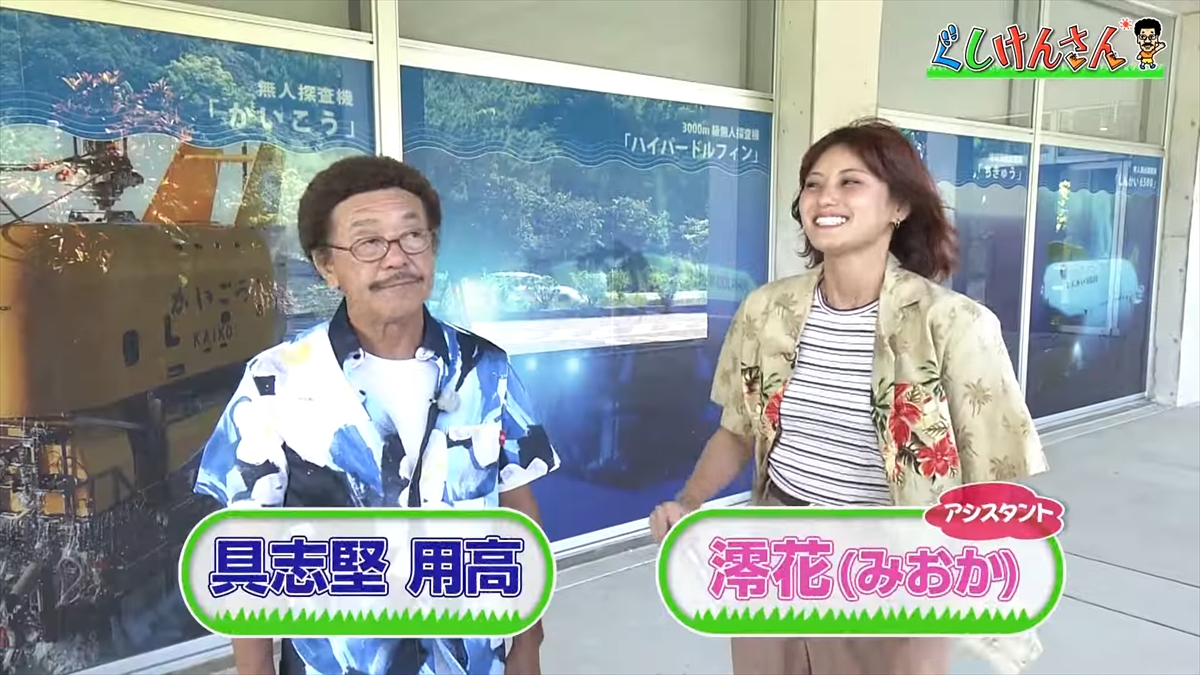

具志堅用高が「おいしそうだねー」巨大イカをみて衝撃の一言!沖縄の海のナゾに挑む!【ぐしけんさん】

沖縄のレジェンド・具志堅用高さんが、まだ知らない沖縄の魅力を再発見する『ぐしけんさん』。

今回は、沖縄の海の謎を解明する研究施設を探検します!

石垣島の綺麗な海で育ったぐしけんさんですが、海のこと知ってますかという問いに「ちょっちゅ」と少し自信なさげ…。

それなら、沖縄の海の「今」を学びに行っちゃいましょう!

目次

「なんか強そう!」ぐしけんさん、海の研究拠点にワクワク!

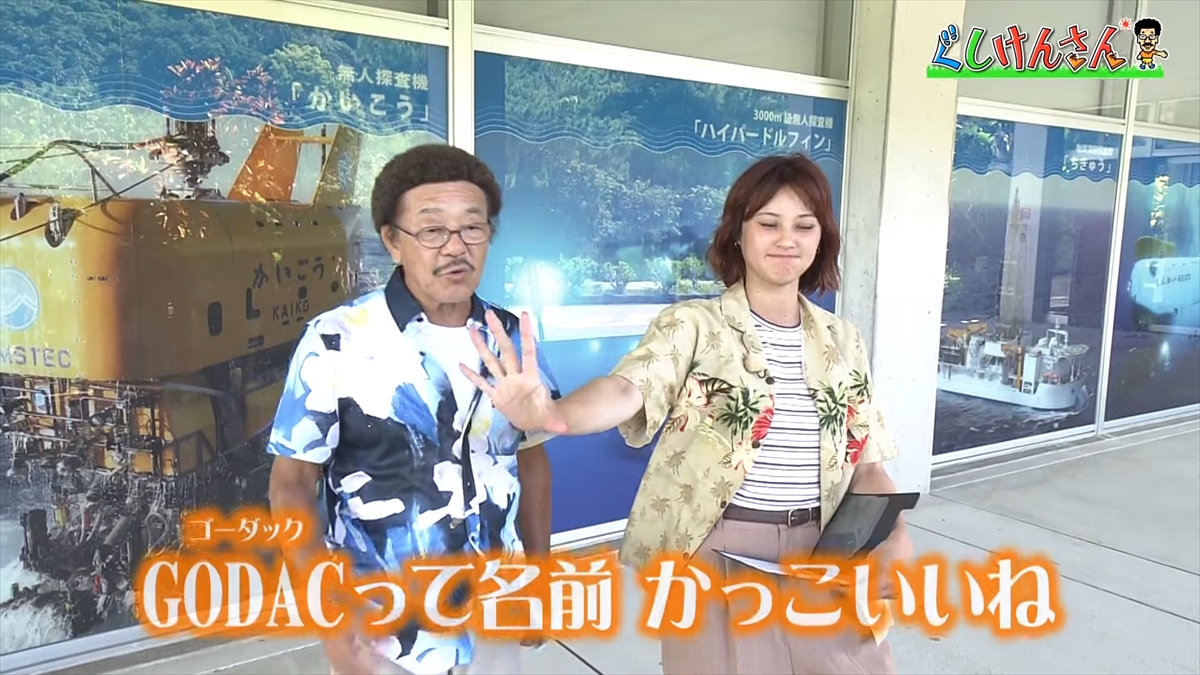

今回ぐしけんさんとアシスタントの澪花(みおか)さんたちがやってきたのは、名護市にある「国際海洋環境情報センター」、通称「GODAC(ゴーダック)」。

名前からしてなんだか強そうですよね!

ぐしけんさんも「かっこいいね、これ。ゴーダックっていうのかっこいいね」と、すでにお気に入りの様子。

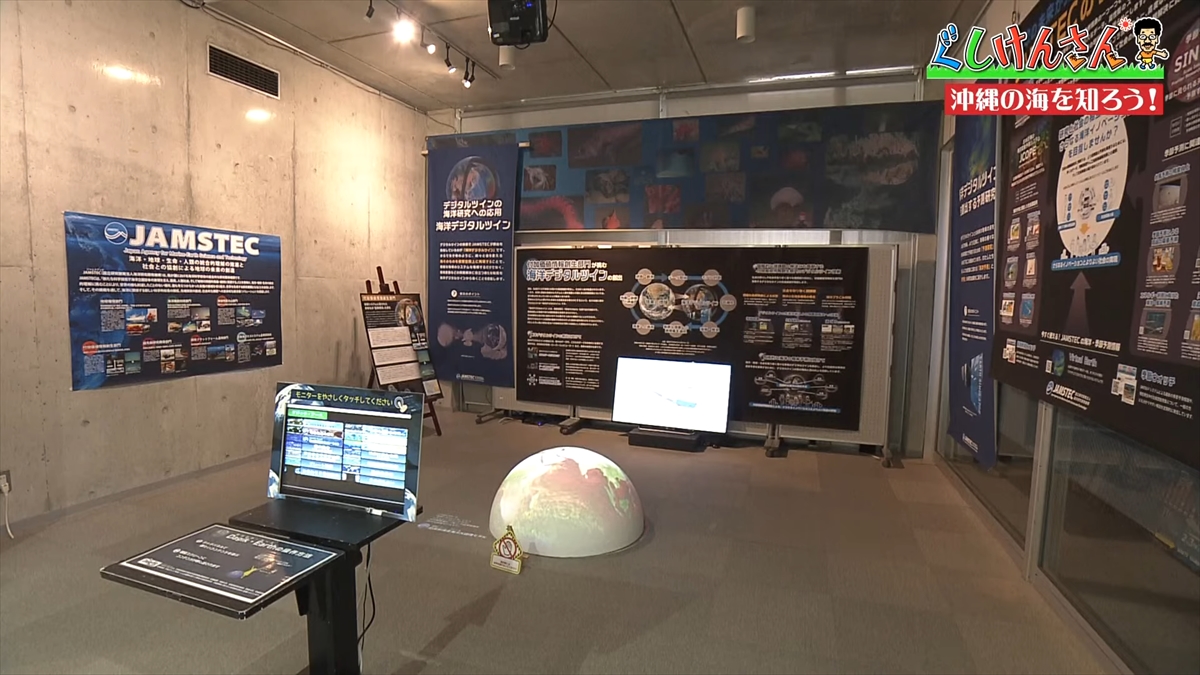

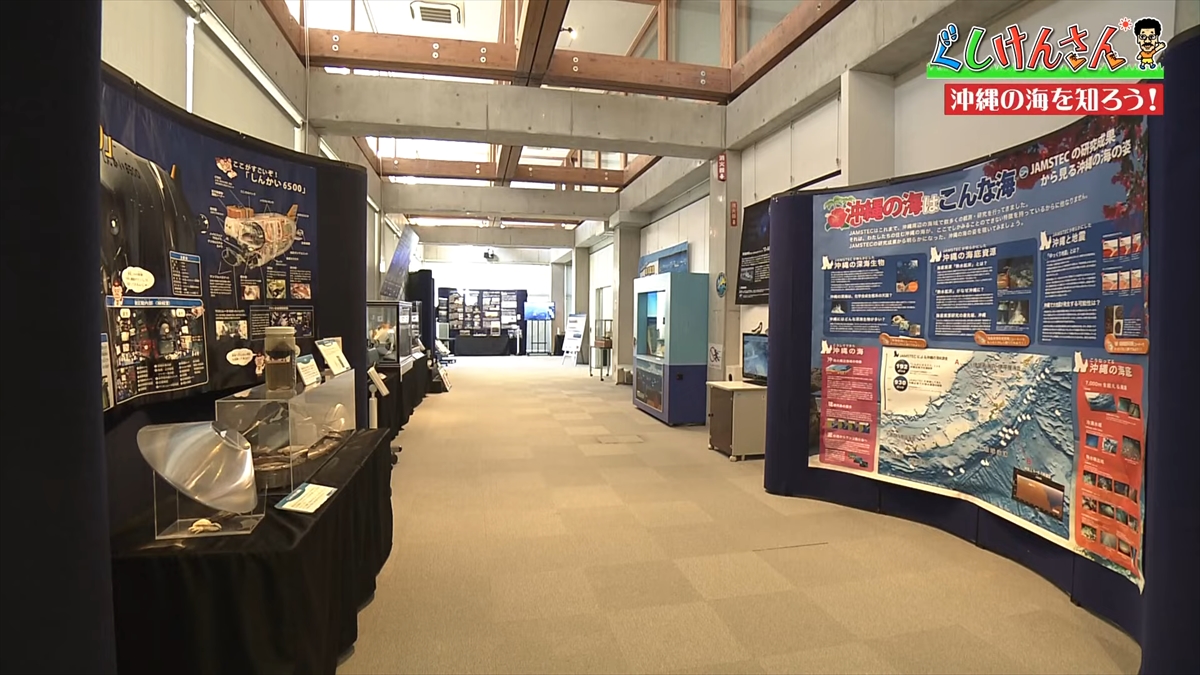

ここはただの展示施設じゃなくて、海と地球の謎を解明する研究機関「海洋研究開発機構(JAMSTEC)」の拠点の一つ。

世界中の海から集められた様々な研究データがここに集約され、各地に発信されているという、まさに日本の海洋研究の最前線なんです!

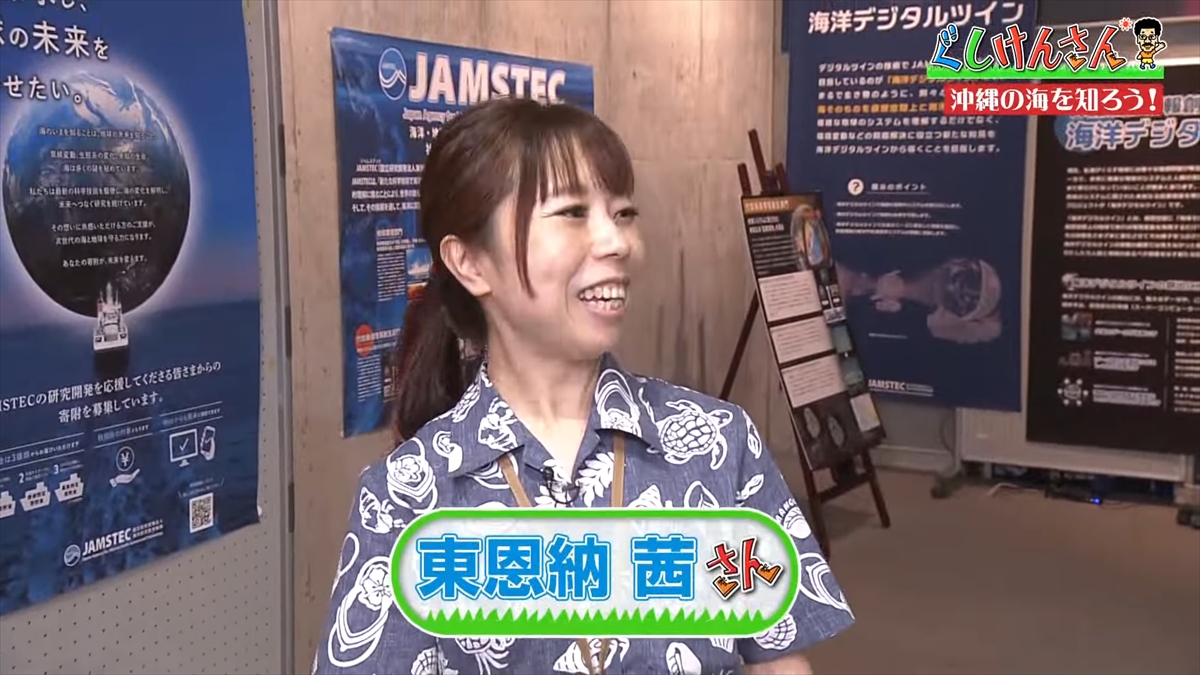

子供から大人まで楽しめる展示ブースも充実しているということで、さっそくサイエンスコミュニケーターの東恩納さんに案内してもらうことに。一体どんな発見が待っているんでしょうか?

直径2mの球体で8時間…深海調査の過酷すぎるリアル

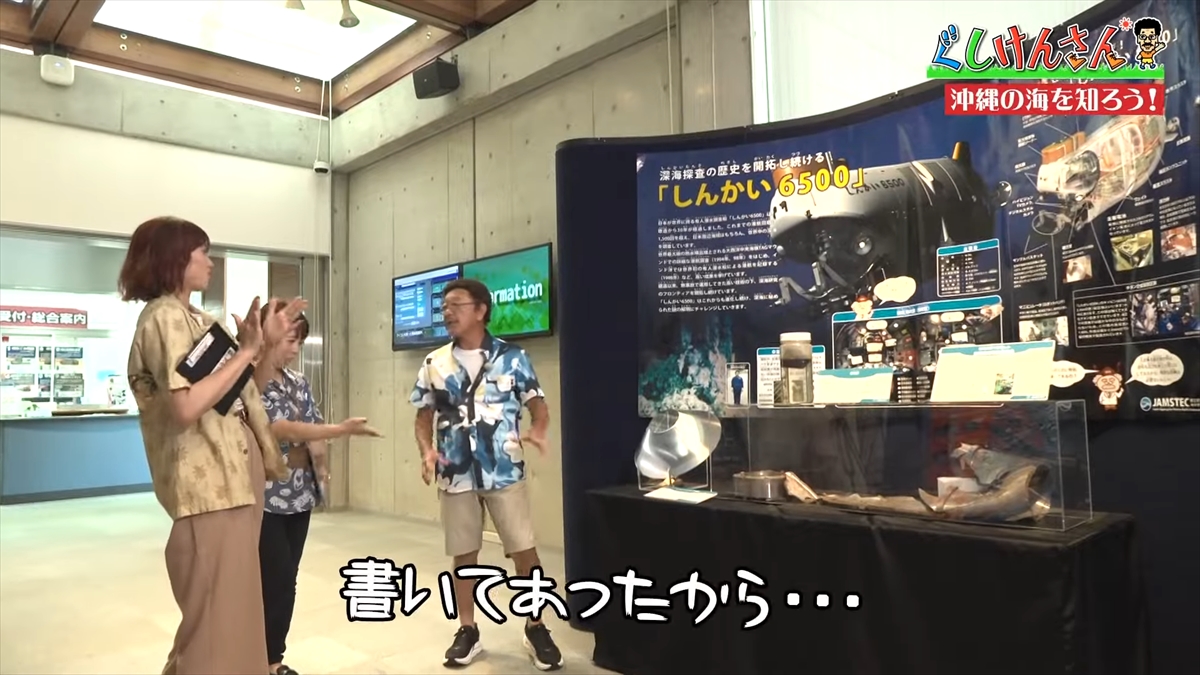

まず紹介されたのは、有人潜水調査船「しんかい6500」。

その名の通り、なんと水深6500mまで潜ることができる、世界で2番目に深くまで潜れるとんでもない潜水艇です!

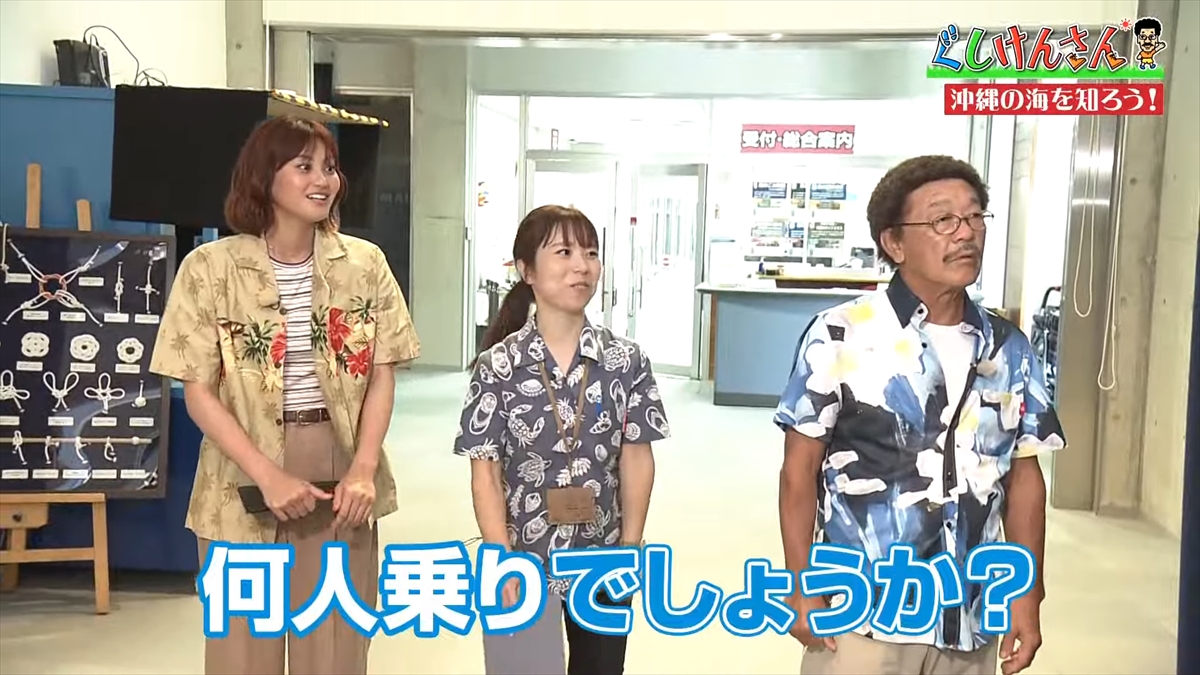

ここで突然のクイズタイム。

「何人乗りか予想できますか?」という東恩納さんの問いに、ぐしけんさんは「いや、これ見てたからそんなに入れないんですよ。2人から3人ですね」と即答。

これがなんと、見事正解!「パッて見て分かるよ」とドヤ顔のぐしけんさん!

ですが、実は展示物の説明文でカンニングをしていた様子。さすがぐしけんさんです。

「しんかい6500」は、この3人乗りの潜水艇で深海生物や岩石を採取したり、海底資源を調べたりする重要な役割を担っています。

しかし、その調査は想像を絶するほど過酷…。

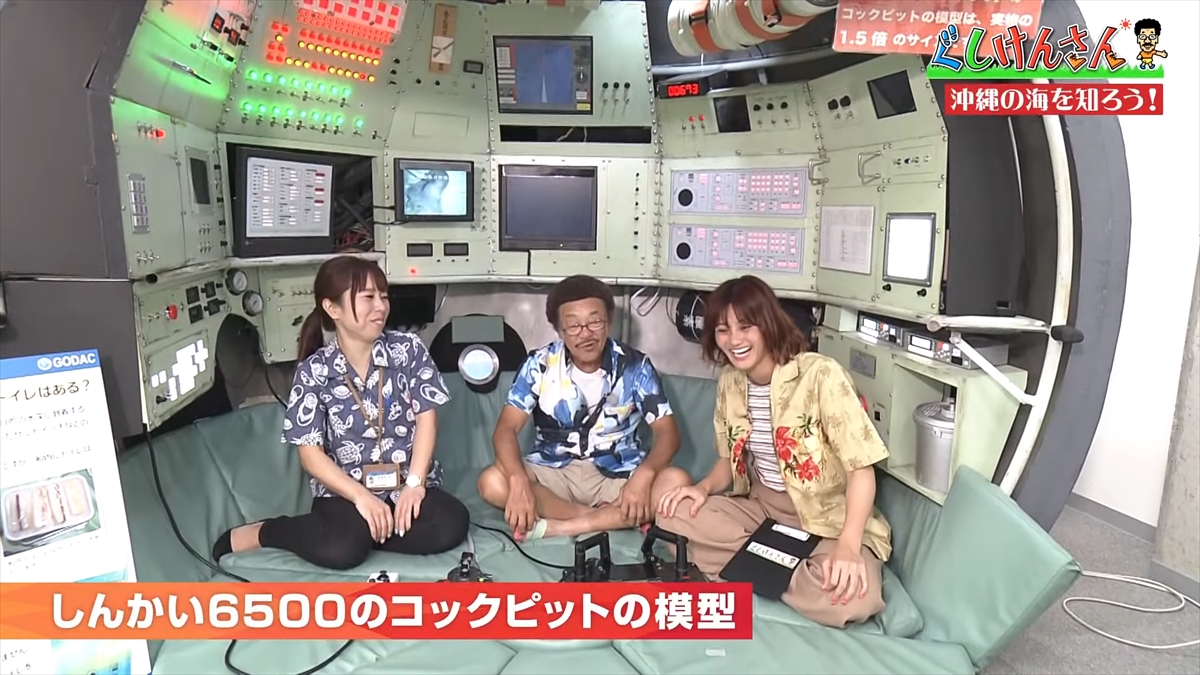

人が乗るコックピットは、直径わずか2mの球体。潜るのに2時間半、海底での調査が3時間、そして浮上するのにまた2時間半。合計8時間もの間、この狭い空間で過ごすことになるんです。

実際に1.5倍サイズで作られたコックピットの模型に入ってみると、「これで1.5倍!?ちっちゃい、動けないよ」とその狭さにびっくり。

8時間もこの中にいるなんて、考えただけでも大変そうですよね。

そして、みなさんも気になるであろうあの問題。

「トイレってどうするんですか?」という澪花さんの素朴な疑問に、ぐしけんさんは「オムツでしょ?」とまたもや即答。

東恩納さんによると、オムツを履いてもらったり、携帯用の簡易トイレを持参してもらったりするんだとか。

ぐしけんさんも「やっぱり8時間って言ったら、大変だよな」と、その過酷さに深くうなずいていました。

そもそも、水深6500mの水圧は約650気圧!…と言われてもピンとこないですよね?

そこで、水圧を再現できる装置で実験してみることに。

発泡スチロールでできたカップラーメンの容器を装置に入れ、圧力をかけていくと…

あっという間に水深1000mに到達!装置から出てきた容器は、元の大きさが嘘みたいにキュッと小さくなっていました!

発泡スチロールの中の空気が水圧で押しつぶされた結果なんだそう。変形するんじゃなくて、形はそのままにサイズだけが縮むなんて、面白いですよね!

こんなとんでもない水圧に耐えながら、狭い空間で8時間も調査を続けるなんて…研究者の方々のすごさを改めて感じます。

「美味しそうだね」からの衝撃の事実!巨大イカの秘密

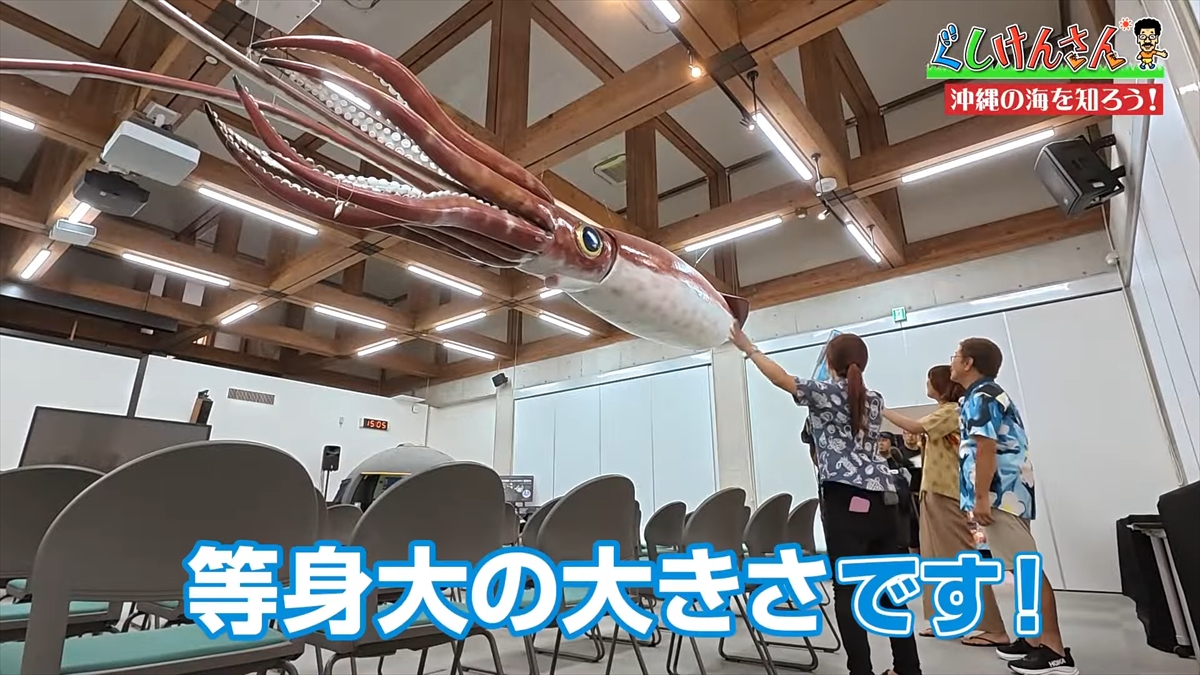

続いて一行が案内された部屋で目に飛び込んできたのは、天井から吊るされた巨大なイカの模型!

「おおー!」「このイカね、何イカやったっけ、これ?でかい」とぐしけんさんも大興奮。

これは深海の王者「ダイオウイカ」の実物大模型で、その大きさはなんと約10m!あまりの迫力に、ただただ圧倒されます。

驚くのはその大きさだけじゃありません。こんなに大きくなるのに、寿命はたったの5年ほどなんだとか。5年で10mって、どんな成長スピードなの!?

そして、立派な姿を見たぐしけんさんは思わず「美味しそうだね」とポツリ。

すると東恩納さんから「実はですね、食べたら美味しくないそうなんですね」と衝撃の一言が!

なんとダイオウイカは、浮力を得るために体中がアンモニア臭でいっぱいなんだとか…。

「美味しいっては聞いたことないよな」とぐしけんさんも納得。見た目と味は比例しないんですね。

海底の温泉!?光の届かない世界で生きる不思議な生き物たち

深海には、まだまだ不思議な世界が広がっています。

こちらは「チムニー」と呼ばれる、海底から300℃以上の熱水が噴き出している場所。

まるで海底の温泉みたいですよね。

でも、少し離れるとそこは極寒の深海。光も届かないため、植物プランクトンなどがおらず、普通の生き物は生きていけません。

では、なぜここに生き物が集まるのか?実は、熱水に含まれる硫化水素やメタンといった化学物質を、バクテリアがエネルギーに変えているんです。

そして、他の生き物たちはそのバクテリアを食べて生活しているという、太陽の光に頼らない独自の生態系が築かれているんですって。すごい世界ですよね!

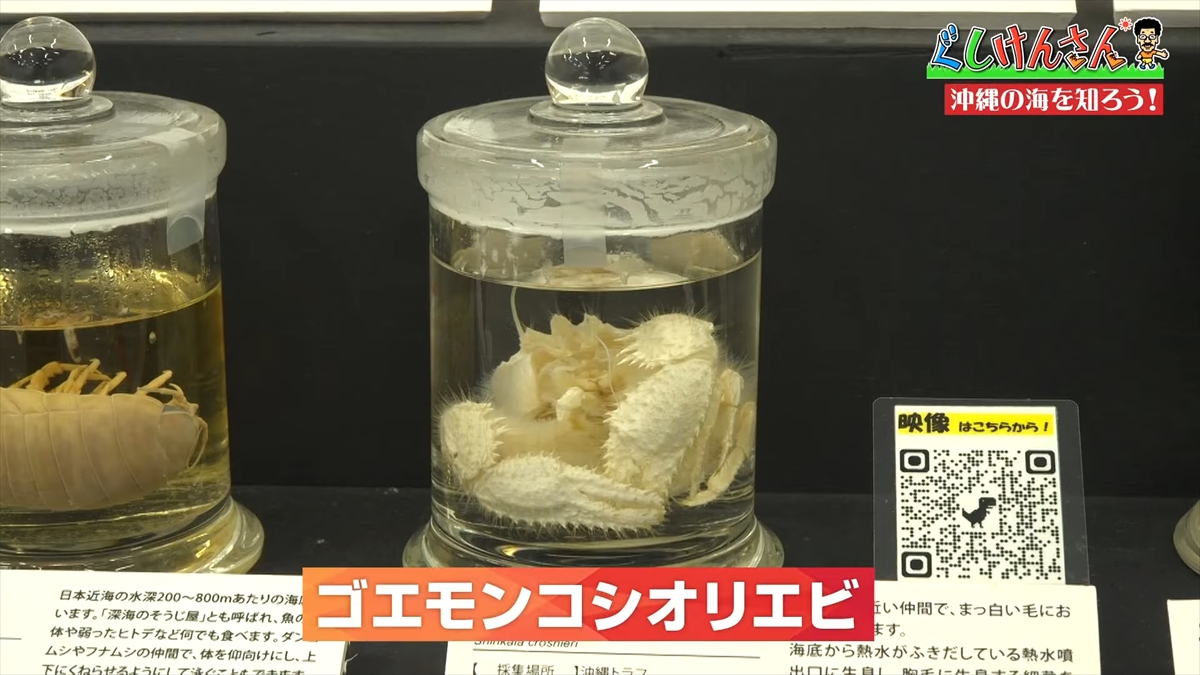

ここに群がっているエビやカニに似た生き物は、「ゴエモンコシオリエビ」というヤドカリの仲間。

しかも、今のところ沖縄の海でしか見つかっていない、とっても珍しい生き物なんだそうです!

知らなかったじゃ済まされない!沖縄の海が直面する危機

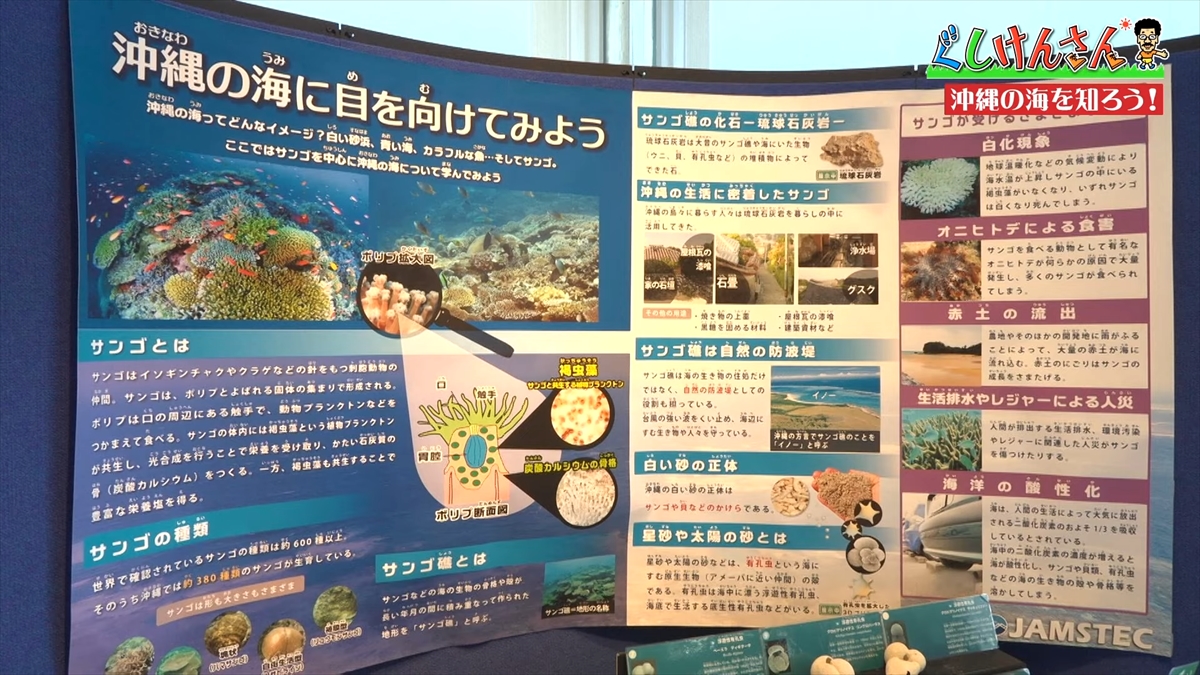

GODACでは、サンゴが直面している環境問題についても学ぶことができます。

サンゴの白化現象や、赤土の流出、オニヒトデによる食害などは、ニュースで耳にしたことがある人も多いかもしれません。

ぐしけんさんも、雨が降った後の海が真っ赤になる様子を「エメラルドグリーンがな、あれはもう本当にもう…」と、悲しそうに語ります。

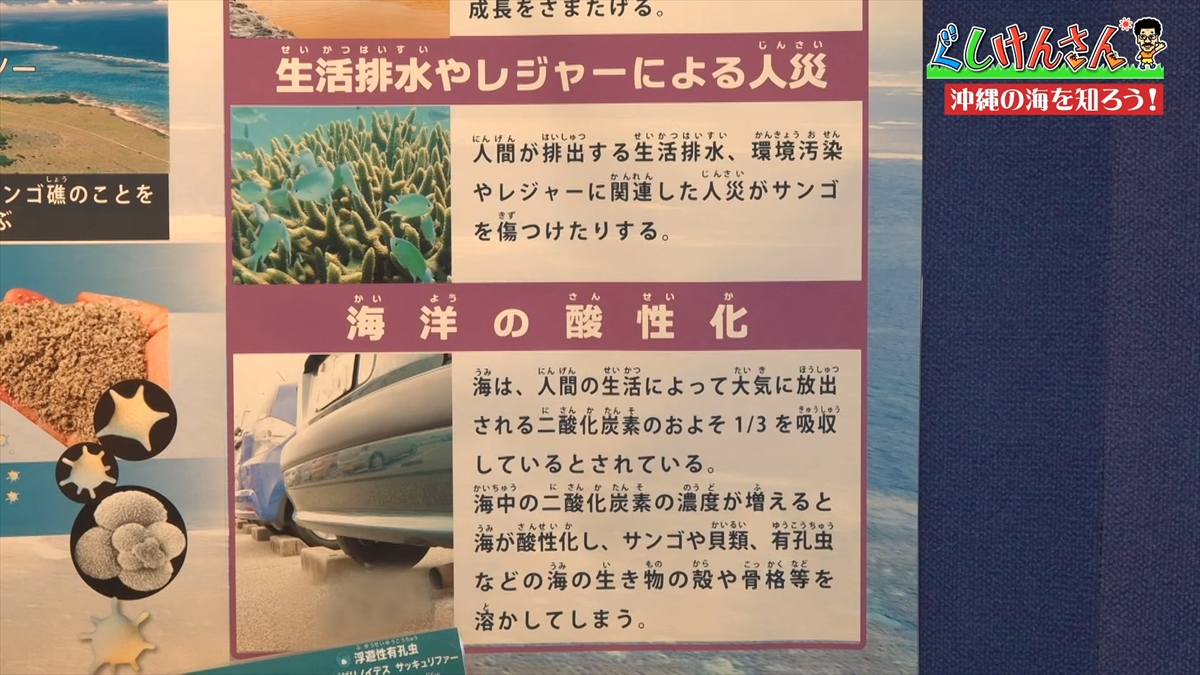

そして近年、新たな脅威として注目されているのが「海洋酸性化」。

これは、人間が出した二酸化炭素を海が吸収しすぎることで、本来弱アルカリ性であるはずの海が酸性に傾いてしまう現象です。

海が酸性化すると、サンゴや貝など、殻や骨格を持つ生き物たちが成長しにくくなったり、溶け出してしまったりする危険があるんです。

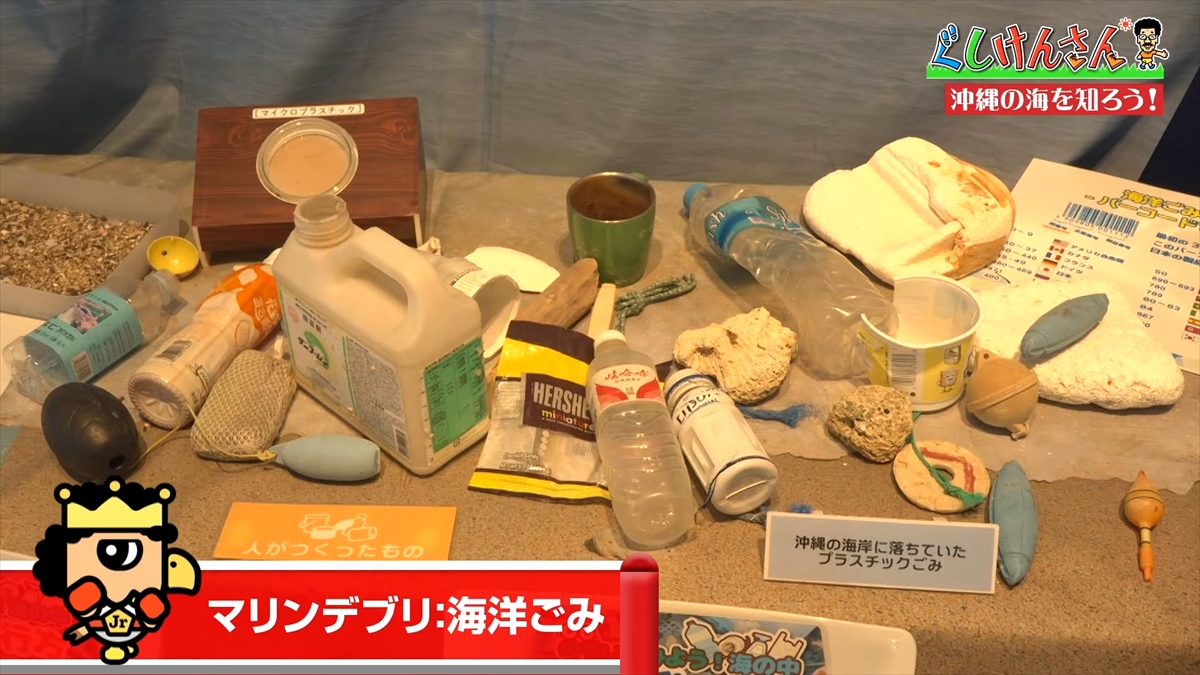

さらに、深刻なのが「マリンデブリ」と呼ばれる海洋ゴミの問題。

展示されているゴミの山を見て、ぐしけんさんは「自分が、小学生の頃はこんなゴミはなかった…」と、自身の子供時代を振り返ります。

便利な世の中になった一方で、ゴミの問題はどんどん深刻になっているんですね。

生活していればゴミが出てしまうのは仕方ないこと。でも、「ちゃんとしてるとこも分別するね」という澪花さんの言葉通り、一人ひとりがゴミの分別をしっかりしたり、海で遊んだ後はゴミを持ち帰ったり、小さなことから行動していくことが大切ですよね。

普段何気なく見ている沖縄の綺麗な海も、実はたくさんの問題を抱えていることを改めて知ることができたぐしけんさんたち。

この美しい海を未来に残すために、私たちに何ができるのか、考えるきっかけをもらえた貴重な時間を体験しました。

Information

- 国際海洋環境情報センター GODAC

- 住所

- 〒905-2172 沖縄県名護市豊原224−3

- 電話番号

- 0980-50-0111

- 開館時間

- 火曜~日曜 9時30分~5時30分

- 休館日

- 月曜・祝日・年末年始

- URL

- HP

あわせて読みたい記事