コラム,暮らし

「片づけなさい!」はもう言わない!子どもが自分で片づけられるおうちづくり【住まいコンサルタントまえうみさきこのお部屋の上手な使いかた】

OKITIVE 読者のみなさん、 こんにちは!

~幸せのカギはお部屋しだい!~

住まいコンサルタントのまえうみさきこです。

毎回「お部屋の上手な使い方」をお伝えしてます♪

今回は、お客様からよくご相談のある「子どもが自分で片づけられるような家にしたい」というお悩みに、わたしの“心理×間取り”の視点でお答えします♪

ポイントは「子ども目線の収納」

これをおうちにどう落とし込むか、実例を交えてお話しします。

目次

「子ども目線」の収納って具体的に何?

大人は効率で考えがち。でも子どもは「行動の流れ」と「手の届きやすさ」がすべてなんです。

だから設計の合言葉は「低い・近い・かんたん」。

この3つがそろうと、指示しなくても勝手に片づく仕組みが成立します。

アクション数は「2」まで

片づけ動作が3つ以上になると、子どもは急にやらなくなります。

例えば、ランドセルの場合だと、

①ただいま→②棚に投げ入れ→(できれば)③翌朝の教科書をここにスタンバイ

③は習慣化してきてからの最終ステップとして、まずは①~②ができればgoodです!

ポイントは、フタなし・ラベルなしでも迷わないサイズの箱を、肩からおへそ高さに用意すること。

「入れるだけ」は、実は最高の片づけ入門です。

それでは、実際にお家で実施できる収納パターンをご紹介します!

帰宅導線上に収納スペースを

廊下を活用した収納

先の事例でもご紹介したように、帰宅導線上に収納スペースをつくることが有効です。

例えば、玄関からリビングに入る廊下に、ミニロッカー(家族別)とフックをつければ、

•帽子や上着は低いフックに掛ける

•ランドセルや習い事バッグは置く(投げ入れ)

•プリントはA4クリアファイルごと差すだけ

帰宅動線上にない「収納」は、子どもにとってただの障害物となってしまいます。

廊下の壁1mでも立派な収納に変わります。通るたび勝手に片づくのが正解。

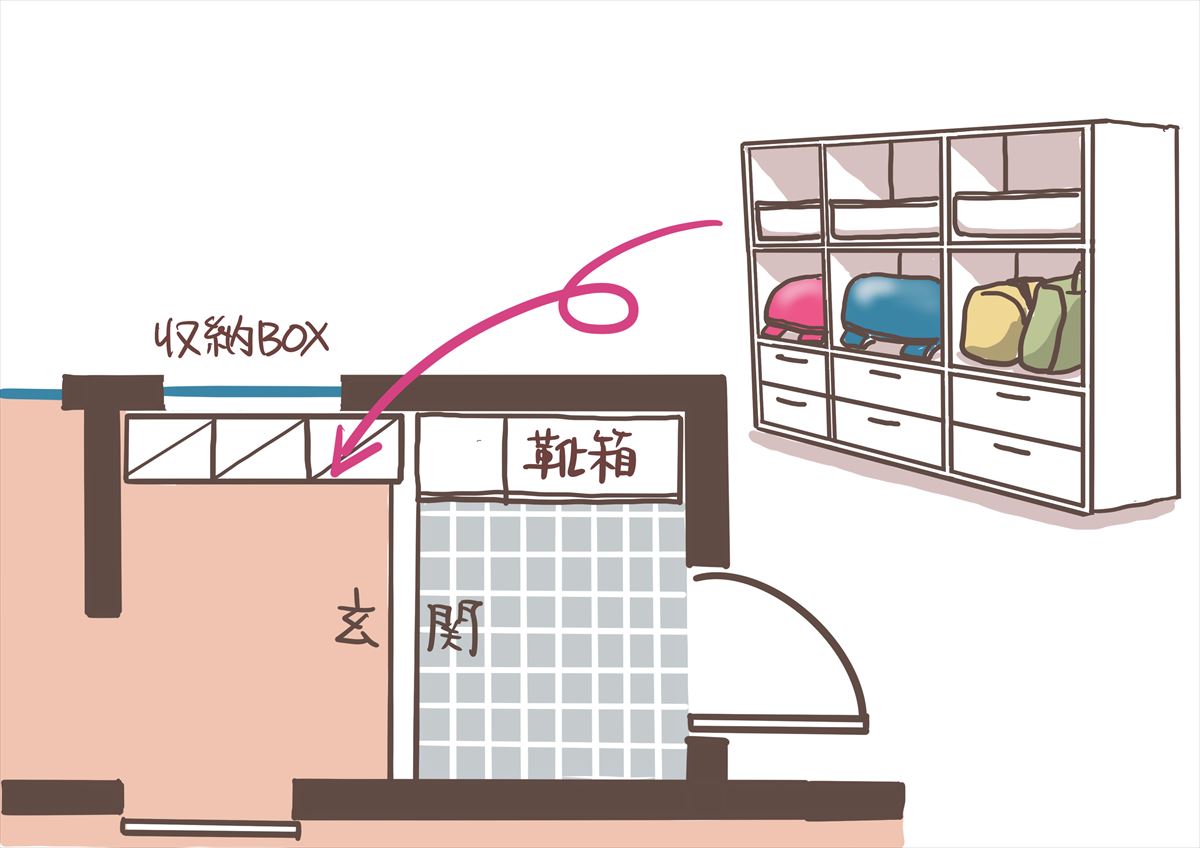

玄関を活用した収納

子どもは外遊びも多く、汚れ物・砂・濡れたものが日常。玄関横に「学習置き場」を作ると、室内に持ち込む物が激減します。

•ランドセル投げ入れ箱/プリント差し込み/翌朝セットの「今日の棚」

•マスク・タオル・名札の「お出かけ用ステーション」

これで家の中が「持ち込み倉庫」になるのを防げます。

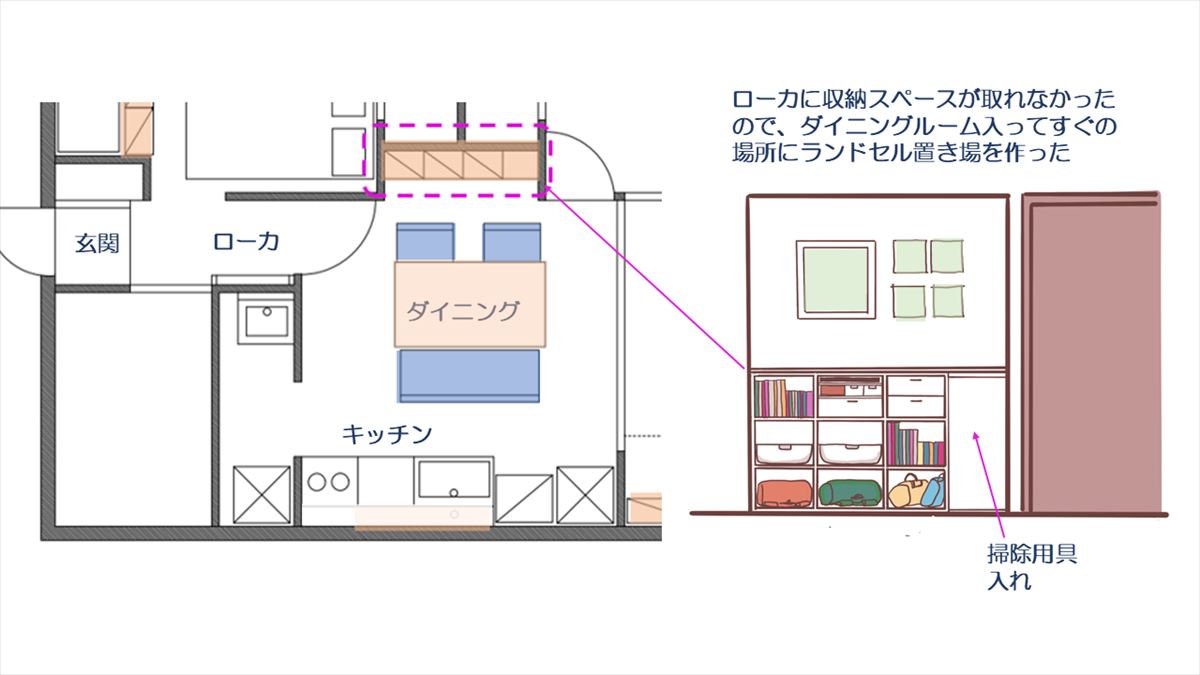

玄関のスペースが狭くて、収納スペースが置けないご自宅は、リビングダイニングに設置してもOK。

子ども部屋に置き場をつくってもそこまで持っていってくれないことが多いです。

まだ、親の近くで過ごしたい年頃の子どもの通り道やたまり場の中心は、子供部屋ではなくリビングダイニング。なので、玄関や廊下の設置が難しい場合は、リビングダイニングに置き場を設置しましょう。

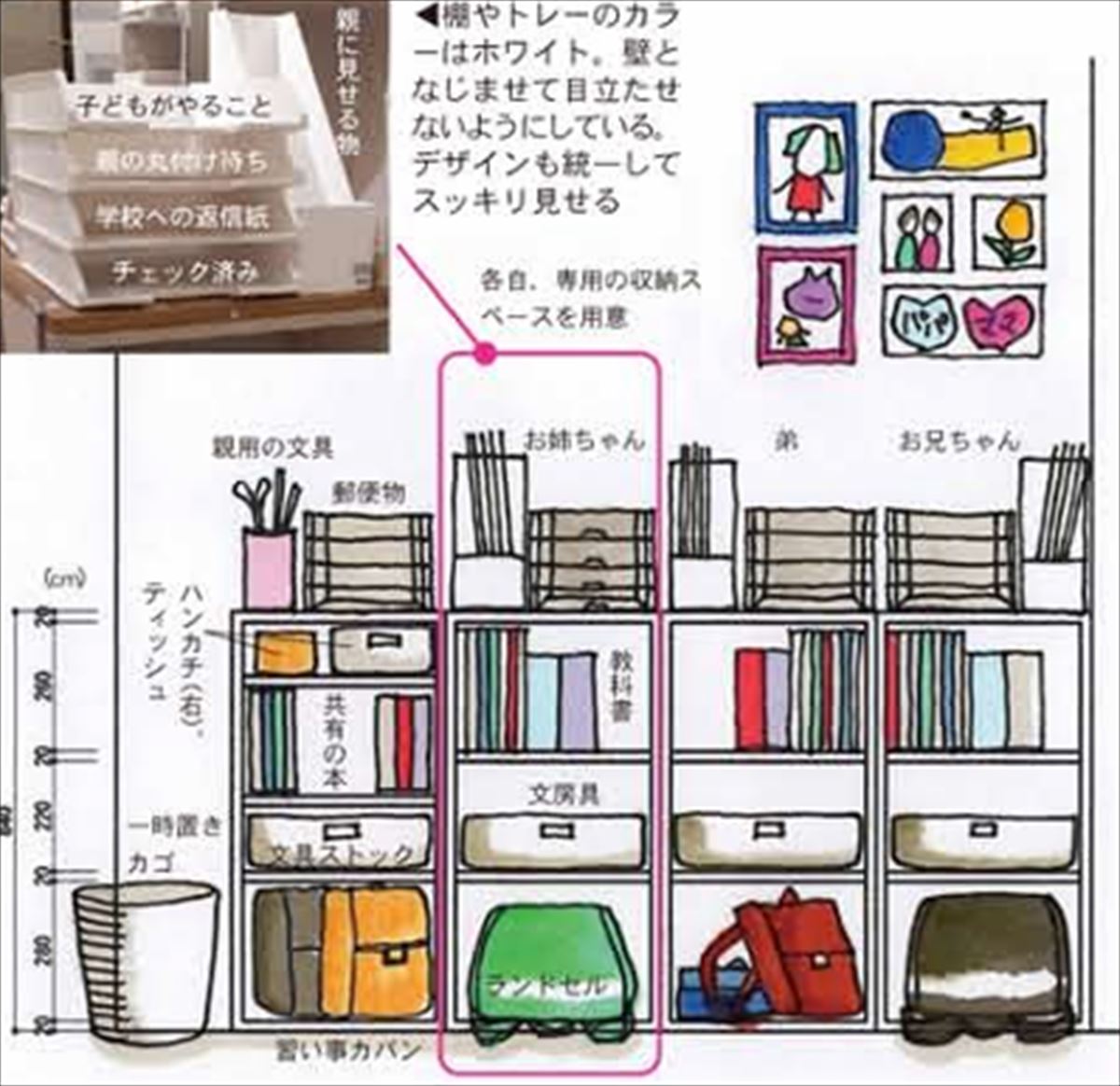

子どものモノだけで完結させる

子どもの棚に家族の物を混ぜると、責任の所在がボヤけて自分ごとになりません。

そこは子どもの領地という認識をもつのがいいでしょう。

•文具・学用品・体操服・習い事一式は、子ども専用棚に全集約

•洋服は、今日ゾーン(翌朝セット)/学校ゾーン/季節外に分けて、見える化をする

親がやるのは「補充」と「声かけ」の最小限だけに。自己管理の成功体験が、次の片づけ意欲を生みます。

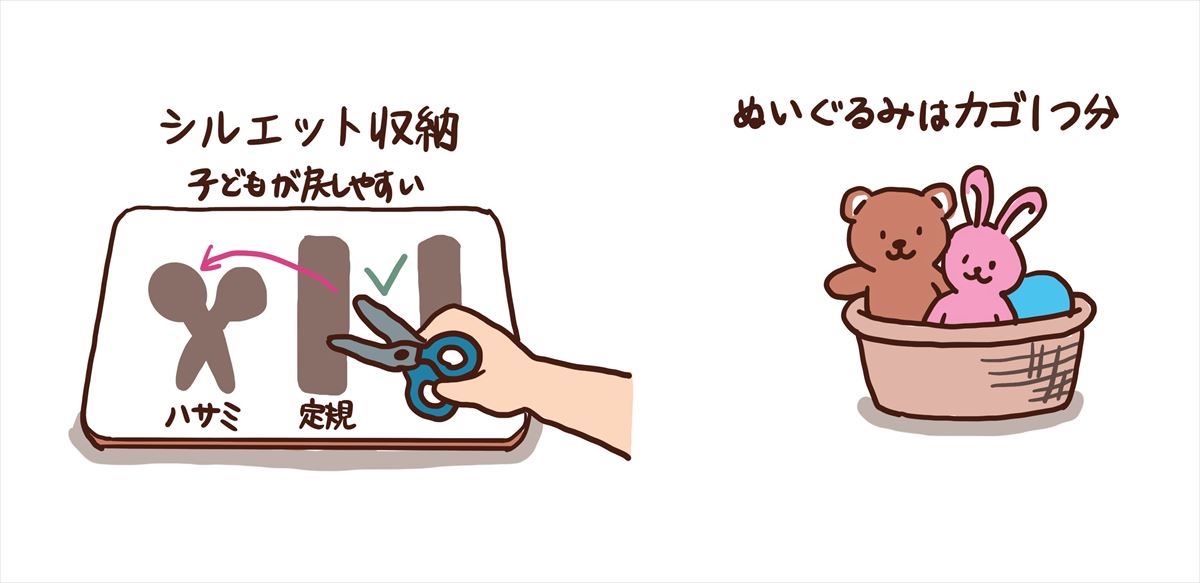

アフォーダンス心理学(理論)で自然に片づくを

アフォーダンスとは、物や場所が「こうやって使ってね!」と、見た目や形で教えてくれるサインのことです。

例えば…

•ドアの「横型の取っ手」→にぎって引くとわかる。

•ドアに「押すの文字」+「平たい板」→手のひらで押すとわかる。

このアフォーダンス心理学をお家で活用しましょう!

「ここに置きたくなる形」を用意しておくと、説明いらずで動きます。

実用例としては、

•形で示す:ハサミや定規の“シルエット”をトレイに描く/靴の形のマットに揃える

•色で示す:兄弟ごとに色分けバスケット(赤=兄、青=弟)

•量の上限を見える化:カゴ1つ分とか、入り切らなければ見直す

このように、「迷い」を消す仕掛けは、口うるさい注意の100倍効きます。

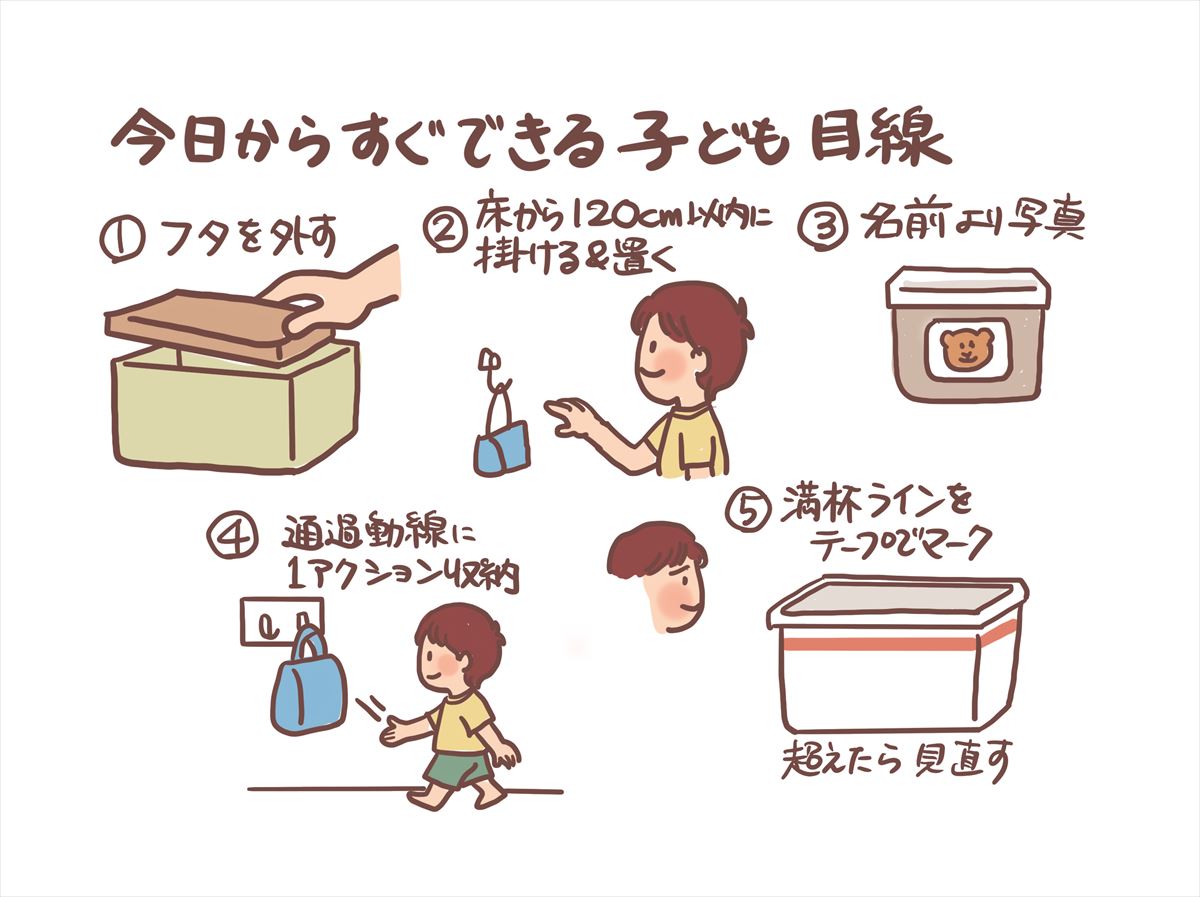

15分でOK!今からできる子ども目線改造

1.フタを外す:おもちゃ箱・学用品ボックスのフタは撤去

2.床から120cm以内に“掛ける&置く”を集約

3.名前シールより“写真ラベル”(中身が一目でわかる)

4.通過動線に1アクション収納を差し込む(フック/浅箱)

5.満杯ラインをテープでマーク(超えたら見直す合図)

一方で、子ども目線でNGなこともありますので、そちらもチェックしてください!

•高い位置の吊り収納:上げ下げ2アクション以上は続きません

•きれいに並べることが前提の仕組み:子どもは続きません。投げ入れで十分な物まで整列させないこと。

•家族共有の「とりあえず箱」がある:責任が分散、片づかない温床。個別に分けましょう!

•フタつき深型ボックス:底に何があるか不明。使わない物が発生する原因になります。

子どもの「できた!」が増えると、家事はラクになる

片づけは、得意や苦手などの性格ではなく間取りの設計次第で解決するとわたしは考えています。

子どもが自分で片づけられる間取りは、親の声かけ回数・家事時間・イライラを確実に減らします。

しかも、子どもの自己効力感(できる!)が小さい頃から育ち、学習や生活の自立にも効いてくる。これは、住まいが毎日くれる小さな成功体験です。

ここまで、ご紹介してきたことを振り返って、以下の4か条を意識しましょう。

•2アクション以内

•子どもの通り道で完結

•子ども専用の領地化

•形・色・量で誘導

おうちは、「しつけ」より「仕組み」で回す時代。

家族の一番の味方は、あなたの声かけではなく、勝手に片づく間取りです。

まずは玄関にフック一本、箱ひとつから。週末の家事が、きっとラクになります。

あわせて読みたい記事